di Franco Ferioli

Pagine Esteri, 3 giugno 2021 – Nel maggio 2006, il quotidiano La Repubblica ha pubblicato le foto e un’inchiesta del proprio inviato Paolo Rumiz (Etiopia quella strage fascista, poi riproposto on line nell’aprile 2018 da The Magazine Italia), che confermerebbero “le prove di un efferato crimine italiano in Etiopia, 70 anni dopo la proclamazione dell’Impero” e che rigetterebbero “luce sinistra su un conflitto che la nostra memoria ancora rimuove o traveste da scampagnata coloniale”.

Tutto comincia con un primo caso, grazie il ritrovamento da parte di un dottorando dell’università di Torino di un pacco di telegrammi dimenticati in un faldone dal titolo ‘Varie’ presso l’archivio dell’ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito di Roma. Dentro, un manoscritto senza firma, una mappa, altri documenti di conferma e un contenuto agghiacciante.

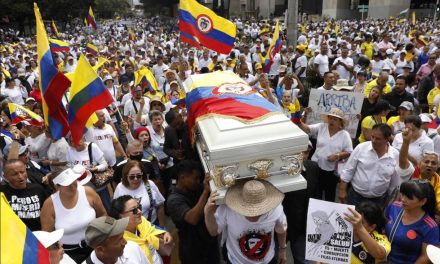

A riemergere dall’oblio del passato e dalla profondità delle grotte naturali presenti nell’area montuosa di Debra Berhan -100km a nord di Addis Abeba, nell’alto Scioà- sarebbe la conferma di una strage avvenuta tra il 9 e l’11 aprile 1939.

In base a quanto rinvenuto dal ricercatore, nel luogo indicato dalla mappa e in quei giorni vennero fucilate dopo la resa o avvelenate con i gas più di mille uomini, donne, vecchi e bambini, componenti una carovana del reparto ‘salmerie’ dei partigiani di Abebè Aregai, leader del movimento di liberazione etiope, rifugiatisi nella grotta dopo essere stati individuati dall’aviazione e circondati da un numero soverchiante di militari italiani.

Il gruppo è in realtà composto in larga misura da fuggitivi, feriti, anziani, donne e bambini, parenti degli uomini in armi, che garantiscono la cura dei feriti e l’appoggio dei partigiani alla macchia e da alcuni combattenti guidati da Tesciommè Sciancut.

L’ordine del Duce è perentorio: stroncare la ribellione. Ma stavolta stanare i ribelli è impossibile, così il 9 aprile la grotta viene attaccata con bombe a gas d’arsina e con la micidiale iprite nonostante l’Italia abbia firmato la messa al bando internazionale di queste armi letali sancita dalla Convenzione di Ginevra del 1928.

Dalle carte emergono dati incredibili.

Nella grotta il “bombardamento speciale” sarebbe stato portato a termine dal ‘plotone chimico’ della divisione Granatieri di Savoia, da sempre ritenuta una delle più ’nobili’ delle nostre Forze Armate e si sarebbe svolta secondo strategie, procedure e fatti inenarrabili.

“Il mio compito – scrisse nel suo diario il sergente maggiore Boaglio – era far scendere e scoppiare i bidoncini… nel punto di entrata della caverna, in modo da ypritare tutto il terreno, impedendo così a eventuali fuggitivi di cavarsela impunemente…”

La notte successiva, una quindicina di ribelli armati avrebbe tentato una sortita riuscendo a scappare. Molti cadaveri vennero gettati fuori dalla grotta. Moltissimi si arresero all’alba del giorno 11. Ottocento persone, si legge nel documento, in quel mattino stesso vennero fucilate su preciso ordine dato dal Governo Generale, cioè o dal generale Ugo Cavallero o dallo stesso Amedeo di Savoia.

Ma non è finita. Dentro c’è chi resiste ancora – uomini, donne e animali – e i nostri chiedono i lanciafiamme per “bonificare” l’antro, ramificatissimo.

I dettagliati telegrammi degli alti comandi sono istantanee dall’inferno. “Si prevede che fetore cadaveri et carogne impediscano portare at termine esplorazione caverna che in questo sarà ostruita facendo brillare mine. Accertati finora 800 cadaveri, uccisi altri sei ribelli. Risparmiate altre 12 donne et 9 bambini. Rinvenuti 16 fucili, munizioni et varie armi bianche”.

Le prove, schiaccianti, entrano nella tesi di dottorato ma mancano ancora i riscontri sul campo, così il ricercatore organizza una missione col supporto dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e viene accompagnato dal giovane studioso etiope Johnatan Sahle.

La mappa trovata allo Stato maggiore consente di individuare facilmente la zona, a un giorno di macchina dalla Capitale, in un altipiano di grotte e punteggiato di chiese copte, attorno alla cittadina di Ankober, 2600 metri di quota, sulle valli dei fiumi Uancit e Beressà. È dai preti dei villaggi che arrivano le prime conferme (“non ottocento, ma migliaia di morti”) e l’indicazione delle strada giusta, fino al paesino di Zemerò, e poi – per altri 30 chilometri fuori pista – fino al villaggio di Zeret, una ventina di tukul in pietra e paglia, 180 metri a picco sopra la bocca dell’inferno.

Il nome della grotta dice già tutto: Amezegna Washa, antro dei ribelli. Sotto, il fiume Ambagenen, che vuol dire Fiume del Tiranno. All’imboccatura, lo stesso muretto protettivo descritto nei rapporti dell’esercito italiano.

Dentro la grotta non c’è più andato nessuno, da allora. Dentro, un labirinto, in parte impercorribile. Ma bastano i primi cento metri alla luce delle torce per dare conferme. “Ossa dappertutto – racconta il ricercatore – quattro teschi, di cui uno con addosso la pelle della schiena; proiettili, vestiti abbandonati, ceste per il trasporto delle granaglie”. E poi rocce annerite, forse dai bivacchi (ma era difficile che i ribelli accendessero fuochi il cui fumo li segnalasse all’aviazione italiana) o forse dai lanciafiamme. Gli italiani, raccontano i figli e i nipoti di chi vide, calarono verso l’imboccatura della grotta dei pesanti bidoni che poi furono fatti esplodere con i mortai. E ancora: chi non fu fucilato, fu buttato nel burrone sotto la grotta. “Fu colpa degli Ascari”, le truppe indigene inquadrate nell’esercito italiano, “è l’obiezione ricorrente di fronte ai massacri in Abissinia. Ma gli ascari non si muovevano mai senza l’ordine di un ufficiale bianco. La ferocia di queste repressioni era anche il segno dell’esasperazione dei fascisti di fronte alla resistenza degli etiopi. La rabbia per un controllo incompleto del territorio”.

Oltre all’autore della scoperta anche l’autore del reoprtage Paolo Rumiz pare non avere più dubbi sia sui fatti che sulle conclusioni da trarre e aggiunge: “No, il camerata Kappler non fu peggio di noi. Il governatore della regione di Gondar, Alessandro Pirzio Biroli, di rinomata famiglia di esploratori, fece buttare i capitribù nelle acque del Lago Tana con un masso legato al collo. Achille Starace ammazzava i prigionieri di persona in un sadico tiro al bersaglio, e poiché non soffrivano abbastanza, prima li feriva con un colpo ai testicoli. Fu quella la nostra ‘missione civilizzatrice’? L’ Africa per noi non fu solo strade e ferrovie. Fu anche il collaudo del razzismo finito poi nei forni di Birkenau. Negli stessi anni, un altro personaggio con la fama di ‘buono’ – Italo Balbo governatore della Libia – fece frustare in piazza gli ebrei che si rifiutavano di tenere aperta la bottega di sabato. Quanti perfidi depistaggi della coscienza”.

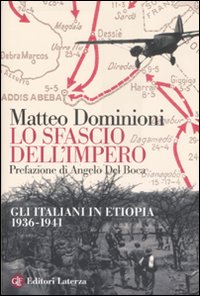

“C’è bisogno di parlarne” – conclude Matteo Dominioni, l’autore della tragica scoperta in Etiopia – “il vuoto storico e morale da riempire è enorme”.

Tutto è cominciato così e così tutto continua per un secondo puro caso consecutivo, dal momento che lo stesso cognome, Dominioni, appartiene anche ad un altro ricercatore sul campo, Paolo Caccia Dominioni, conte di Sillavengo, il Sandgraf – Conte della Sabbia – come lo avevano soprannominato i generali tedeschi o il “samaritano del deserto”, cioè colui che percorse 30.000 chilometri nel corso di 355 ricognizioni che lo portarono a recuperare, riconoscere e raccogliere, ad uno ad uno, i resti dei suoi commilitoni caduti in Libia e in Egitto dopo oltre quattro mesi ininterrotti di attacchi e contrattacchi, offensive e controffensive, nel corso della più grande battaglia della seconda guerra mondiale combattuta in Africa, e che si concluse il 23 ottobre 1942 ad El Alamein, stabilendo la tragica fine dell’avventura coloniale italiana.