di Patrizia Zanelli*

Pagine Esteri, 12 luglio 2024 – La poesia spoken word di Rafeef Ziadah è indicativa di sviluppi interessanti avvenuti nella letteratura palestinese della diaspora, rappresentata nella seconda metà del ‘900 principalmente da tre autori famosi: il letterato Giabra Ibrahim Giabra (1919-1994), lo scrittore Ghassan Kanafani (1937-1972) e il poeta Mahmud Darwish (1941-2008). Nel complesso, i temi perenni di questa produzione letteraria diasporica sono la vita difficile in esilio, soprattutto nei campi profughi, il ricordo della Palestina pre-1948 e della Nakba, e il desiderio del ritorno. In seguito alla rivoluzione informatica e delle telecomunicazioni, alla nascita delle TV satellitari, e in primis di Al Jazeera, invece, i testi del XXI secolo descrivono sempre più anche la tragica realtà causata dall’occupazione militare israeliana in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, e specialmente a Gaza, con gli effetti devastanti delle guerre lanciate da Israele sull’enclave a partire dall’operazione Piombo fuso; inoltre, le autrici celebri che rappresentano la Palestina a livello globale sono più numerose oggi che in passato. In diverse opere recenti, prodotte in Occidente e incentrate sull’antipalestinismo, si coglie l’influenza del famoso saggio di critica all’orientalismo pubblicato, nel 1978, da Edward Said (1935-2003). Questo vastissimo corpus letterario diasporico è naturalmente transculturale e multilingue; le lingue più presenti sono l’arabo e l’inglese; e rientra nello sforzo collettivo per la decolonizzazione della Storia della Palestina, svolto dal ’48 in poi da intellettuali palestinesi sia in esilio che in patria.

Una scrittrice famosa della diaspora è Susan Abulhawa, che è nata in Kuwait nel 1971, vive in Pennsylvania e ha finora pubblicato tre romanzi best seller internazionali tradotti anche in italiano: Mornings in Jenin (Ogni mattina a Jenin), del 2010, The Blue Between Sky and Water (Il blu tra il cielo e il mare), del 2015, e Against the Loveless World (Contro un mondo senza amore), del 2020. Nella sua produzione narrativa, l’autrice si concentra sulle sofferenze delle donne palestinesi, costrette a vivere in esilio o nelle condizioni terribili determinate dall’occupazione militare israeliana in Cisgiordania e a Gaza; e ha registrato la memoria della Nakba, ricordando le giovani stuprate da paramilitari sionisti durante la fase inziale dell’evento catastrofico. Abulhawa è sicuramente la romanziera odierna che rappresenta la Palestina a livello globale.

Nata ad Amman, nel 1973, la poetessa, scrittrice, sceneggiatrice e attivista politica Suheir Hammad vive a New York sin dall’infanzia; influenzata dall’hip hop del Bronx, cerca di unire la modernità americana al patrimonio culturale palestinese nella sua produzione poetica. Durante l’operazione Piombo fuso, ha scritto “Gaza Suite”, una sequenza formata da cinque poesie, ognuna dedicata a una città o un sobborgo dell’enclave; le ha composte come delle elegie, riprendendo una tradizione risalente addirittura alla poesia araba preislamica (V-VI secolo d.C.), all’epoca trasmessa oralmente nella Penisola Arabica; le ha declamate al Palestine Festival per la Letteratura, noto come PalFest, organizzato in Cisgiordania nel 2009. Con la sua raccolta d’esordio, Born Palestinian, Born Black (1996), l’autrice era, inoltre, già riuscita ad accrescere negli Stati Uniti la solidarietà con la causa palestinese, legandola chiaramente al movimento per i diritti civili degli afroamericani; aveva, quindi, svolto un ruolo pionieristico in ambito sia artistico che politico, e ha ispirato anche Ziadah; lo spiegano Anna Bernard e Kenza Oumlil in due studi separati pubblicati nel 2021. Nella poesia “Gaza”, Hammad dice:

qui è avvenuto un gran miracolo

un tripudio di luci

una colata di Piombo fuso su bimbi

un esercito banchetta divorando l’epifania

non so nulla sotto il sole dall’altra parte del muro che nessuno cita

alcuni devono morire in una coperta sintetica a fantasia floreale

senza la copertura della notizia

sono arrivata all’Apocalisse quotidiana

una scala abbandonata a se stessa

sei candele danno fuoco a una casa

un cavallo legato al fumo

alcuni devono morire per mandare un segnale

linea piatta urla live streaming un fiume una memoria più lunga della durata di una vita

i vivi vogliono morire nel loro paese

[…]

ogni giorno lo specchio del fuoco

i vivi vogliono morire con le loro famiglie

[…]

corpi di bimbi e bimbe sul pavimento dell’ospedale la mamma accanto

il padre traumatizzato questa è la mia famiglia

[…]

medici uccisi scuole colpite carovane bombardate

i feriti stanno morendo i morti sono sepolti in tre […]

Nato a New York nel 1981, il poeta Remi Kanazi abita nel Bronx, è stato influenzato dall’hip hop e da Suheir Hammad; appena iniziata l’operazione Piombo fuso, ha scritto “A Poem for Gaza”, che ha pubblicato il 29 dicembre 2008 su Weekly Review e poi declamato a Nablus, partecipando al PalFest del 2010:

Non avevo mai conosciuto la morte

Finché non ho visto il bombardamento di un campo profughi

Crateri pieni di caviglie sfigurate e torsi schizzati

Ma nessun segno di un volto, l’unica impressione è un grido che si spegne

Non avevo mai capito il dolore

Finché una bimba di sette anni non mi ha stretto la mano

Mi fissava con dolci occhi castani, in attesa di risposte

Ma non ne avevo

Avevo il fiato soffocato e penne secche nella tasca posteriore dei pantaloni

Non potevano riempire pagine di comprensione o di risoluzione

Nell’altra mano lei teneva la chiave della casa di sua nonna

Ma io non potevo aprire la cella in cui erano rinchiusi i suoi fratelli maggiori

Hanno detto, lanciamo i sogni così l’altra parte sentirà

la presenza di nostro padre […]

Le immagini delle devastazioni generate dall’operazione Piombo fuso a Gaza, e soprattutto di corpi feriti o privi di vita di bambini e bambine, avevano naturalmente scioccato Hammad e Kanazi, e forse risvegliato in loro il ricordo della Nakba di cui avevano sempre sentito parlare dalle generazioni precedenti di palestinesi della diaspora. È altrettanto naturale che le loro poesie, alcuni estratti delle quali sono stati riportati qui sopra, facciano pensare al genocidio attualmente in corso nella Striscia. I video di “A Poem for Gaza” e di “Gaza Suite” stanno infatti ricevendo numerose visualizzazioni su YouTube da sette mesi a questa parte.

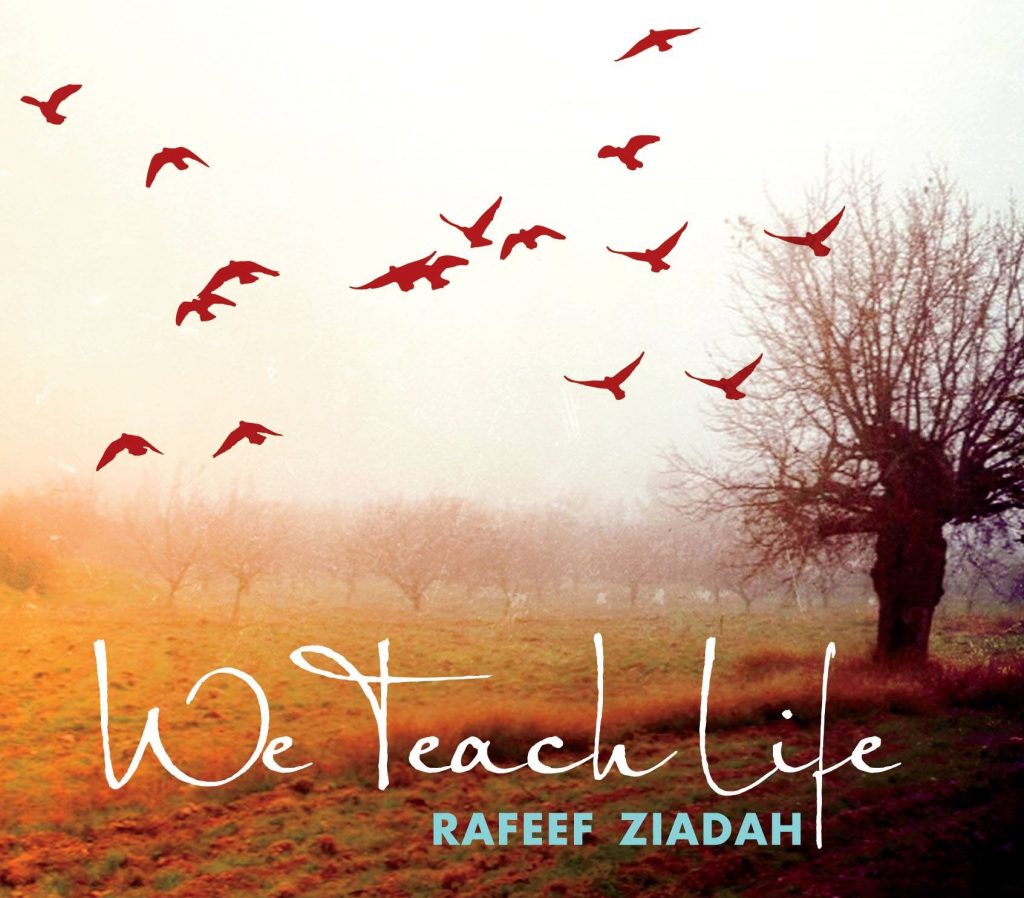

Durante la stessa operazione Piombo fuso, che chiaramente ha segnato un punto di svolta nella letteratura palestinese, Ziadah ha, invece, ricordato il trauma che aveva vissuto da bambina a Beirut nel 1982. La poetica della poetessa è caratterizzata da un linguaggio semplice abbinato alla terminologia delle scienze della comunicazione, e riflette il fatto che lei è una politologa esperta, tra le altre cose, della propaganda mediatica condotta congiuntamente da Tel Aviv e Washington, per diffondere in Occidente l’antipalestinismo insieme all’antiarabismo e all’islamofobia, precisamente a partire dall’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

Ziadah fa, inoltre, parte del comitato nazionale palestinese del movimento BDS, che sin dal 2005 promuove il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni, quali strumenti di pressione economica e politica da esercitare su Israele – definito uno “Stato colonialista di insediamento e di apartheid” -, perché rispetti il diritto internazionale; e coordina la campagna globale di solidarietà con la causa palestinese. Bernard nota che Angela Davis è una delle principali sostenitrici del BDS, tra numerose altre personalità internazionali radicali impegnate nell’umanitarismo internazionalista.

In “Shades of Anger”, Ziadah tratta la questione identitaria, ispirandosi in parte a “Carta d’identità” (Biṭāqa huwiyya), poesia della resistenza inclusa da Mahmud Darwish nella sua seconda raccolta, “Foglie d’ulivo” (Awrāq zaytūn), del 1964; come spiega Giovanni Canova in uno studio pubblicato su Oriente Moderno, nel 1971, influenzato dalla famosa poetessa Fadwa Tuqan (1917-2003) di Nablus, l’allora giovane poeta palestinese residente in Israele, dov’era discriminato e perseguitato, la scrisse perché era indignato e voleva esprimere la propria indignazione; va qui aggiunto che presenta il suo protagonista immaginario – non se stesso – come una voce del popolo che si rivolge a un burocrate o un poliziotto israeliano, a cui dà subito un ordine, cominciando il discorso con un imperativo; poi dichiara la sua arabicità e mascolinità:

Prendi nota!

Io sono arabo

I1 numero della mia carta è 50.000

Ho otto figli

E il nono arriverà dopo l’estate

Provi rabbia?

Darwish è ovviamente ironico, presenta il suo protagonista come il prototipo di un padre di famiglia molto “prolifico”, prendendo in giro gli stereotipi orientalistici sugli uomini arabi; poi enuncia la sua appartenenza al proletariato e in seguito afferma la sua palestinesità; lo identifica con la Palestina, evocando la Storia millenaria della sua terra e vari tratti tipici della cultura palestinese, tra cui l’emblematico olio d’oliva e za’tar, cibo preferito dal suo popolo mediterraneo. Nell’ultima strofa, dice:

Prendi nota!

Sono un arabo

Hai rubato le vigne dei miei antenati

E la terra che ho coltivato

Io e tutti i miei figli

Non hai lasciato nulla a noi… né ai miei discendenti

Tranne queste rocce…

Prenderà anche queste il vostro governo

come si va dicendo?!

Allora

Prendi nota… in cima alla prima pagina

Io non odio le persone

Né derubo nessuno

Ma… se mi viene fame

Mangio la carne del mio usurpatore

Attenzione… attenti alla mia fame

E alla mia rabbia!!!

Esistono sia notevoli affinità sia importanti differenze tra “Carta d’identità” e “Shades of Anger”, in cui Ziadah presenta se stessa – non una protagonista immaginaria come un prototipo –, si dichiara indignata e dà voce ad altre donne palestinesi, unendo le sue e le loro esperienze personali vere; espone in forma artistica un’informazione socio-linguistica e storico-culturale, dicendo in sostanza che l’arabofonia è il principale elemento identitario delle società arabofone e, dunque, dell’arabicità, inglobata nella palestinesità.

In un articolo pubblicato nel 2022 su Liminalities, rivista di studi sulle arti performative, Reshma Roseline nota che la poesia della resistenza di Darwish e altresì di Samih al-Qasim (1939-2014) è comunque convenzionale, rispetta i canoni della retorica ed è eclettica. I poeti hanno una vocazione universalistica, trattano temi astratti complessi, cercando di renderli facili da capire nei loro testi destinati alle masse. In “Carta d’identità”, Darwish è vago; il suo protagonista, pur avendo elementi identitari particolari, indicativi della palestinesità, rappresenta un uomo oppresso in generale, che sfida eroicamente l’oppressione del suo oppressore, un nemico che non viene neppure nominato. Roseline rileva che il poeta simbolo della Palestina conferisce un’aura romantica all’atto di resistenza, mentre denuncia la negazione dell’esistenza del suo stesso popolo, attuata puntualmente dalle autorità israeliane.

Ziadah e Kanazi, invece, usano l’arte per esprimere una posizione politica precisa, attuando e dichiarando in modo esplicito la loro militanza. Roseline spiega che presentano e rappresentano la resistenza del loro popolo contro la violenza razzista di Israele; respingono l’antipalestinismo, in cui le narrazioni occidentali hanno inglobato l’antiarabismo e l’islamofobia, dilaganti in Occidente soprattutto dopo l’11 settembre; i loro discorsi sono chiari e semplici. Spesso sottovalutata in ambito accademico per questa semplicità, definitezza del contenuto e mancanza di ornamenti, la poesia di parola parlata elude l’universalismo, è anticonvenzionale e militante, tratta problemi concreti e attuali. Ogni testo nasce per essere declamato e trae la propria forza dalla capacità dell’artista di coinvolgere emotivamente il pubblico, anche ricorrendo a qualche elemento improvvisato durante la declamazione. La critica letteraria tende a non riconoscere l’importanza dell’essenza performativa di quest’arte, caratterizzata dalla franchezza espressiva.

Le poesie di parola parlata palestinesi esprimono svariati gradi di indignazione; costituiscono una resistenza attiva contro l’oppressore, dicono la verità e trasmettono un messaggio umanista di per sé universale, tant’è che stanno riscuotendo un’enorme popolarità tra le popolazioni del globo intero. Recitate a teatro o altrove, diffuse tramite le piattaforme social, continuano a portare sempre più persone d’ogni nazionalità a unirsi alla solidarietà globale con la causa palestinese; lo rilevano le già citate studiose internazionali Bernard, Oumlil e Roseline, nei loro rispettivi studi.

In “Shades of Anger”, Ziadah afferma anzitutto la sua arabicità, per denunciare l’anti-arabismo dilagante in Occidente, e, in seguito, la sua femminilità; presenta così questi due elementi identitari anche per ridicolizzare la pubblicità sessista occidentale; e si collega alle femministe antirazziste, in particolare, del Canada e degli Stati Uniti. Nello spettacolo, la poetessa introduce la poesia, che ha composto tramite una fitta rete intertestuale, recitandone i primi due versi in arabo, e poi li ripete in inglese; si rivolge al pubblico anglofono, usando un imperativo, per chiedere il permesso a chi la vede esibirsi, e non per impartire un ordine, come fa Darwish, in “Carta d’identità”; lei, infatti, comincia il discorso, dicendo:

Ismahū lī an atakallam bi-lisāni al-‘arabi qabla an yaḥtallu lughati ayḍan.

Permettetemi di parlare in arabo, la mia lingua

prima che mi occupino perfino lei

Permettetemi di parlare nella mia madrelingua

prima che colonizzino pure la sua memoria

Io sono una donna araba di colore e noi esistiamo in tutte le sfumature della rabbia.

Poi Ziadah afferma la propria palestinesità, ricordando la vicenda della sua famiglia, sopravvissuta alla Nakba, e il diritto al ritorno dei profughi palestinesi, sancito dalla risoluzione 194 dell’Onu, approvata l’11 dicembre 1948, ma mai rispettata da Israele, dove vivono parecchi parenti della poetessa. Per contrastare i tentativi sionisti/israeliani di negare l’esistenza del suo popolo e di cancellarlo dalla Storia, lei ricorda anche all’Occidente che, durante i millenni precedenti le conquiste ottocentesche dell’Europa colonialista nel mondo arabo, la Palestina era sempre stata descritta nelle fonti storiche perfino europee com’era realmente, un paese agricolo e verdeggiante, mediterraneo, tant’è che l’ulivo ne è il simbolo:

L’unica cosa che mio nonno avrebbe sempre voluto fare

era svegliarsi all’alba e vedere mia nonna inginocchiarsi per pregare

in un villaggio nascosto tra Giaffa e Haifa.

Mia madre è nata sotto un ulivo

su un terreno che dicono non sia più mio

ma io supererò le loro barriere, i loro posti di blocco

i loro maledetti muri dell’apartheid e tornerò nella mia madre terra.

Ziadah denuncia le pratiche razziste di Israele specialmente nei confronti delle donne palestinesi, che rischiano quotidianamente di essere ferite, uccise, molestate, stuprate e/o arrestate da soldati israeliani, diventando in tal caso prigioniere torturate fisicamente e psicologicamente nelle carceri dello Stato occupante; in questa e quasi tutte le sue altre poesie, lei parla come se vivesse in Palestina:

Sono una donna araba di colore e noi esistiamo in tutte le sfumature della rabbia

E avete sentito mia sorella urlare ieri

mentre partoriva a un checkpoint

con i soldati israeliani che le cercavano tra le gambe

la loro prossima minaccia demografica?

Ha chiamato la sua bambina “Jenin”.

E avete sentito Amni Muna urlare

dietro le sbarre della prigione mentre lanciavano gas lacrimogeni sulla sua cella?

“Torneremo in Palestina!”

La poetessa allude al fatto che Tel Aviv vorrebbe annettere tutto il territorio della Palestina occupato sin dal 1967, ma teme la “minaccia demografica” implicata da una tale annessione: gli abitanti palestinesi, l’unico gruppo umano autoctono della Palestina storica, con le loro due componenti religiose, la maggioritaria musulmana e la minoritaria cristiana, costituirebbero la maggioranza della popolazione complessiva dell’eventuale nuova entità statuale espansa, Israele, che a quel punto perderebbe la propria identità in quanto Stato ebraico, il quale, così com’è, in effetti, non è riuscito finora a dotarsi di una Costituzione, perché per essere democratica, dovrebbe garantire la parità di diritti all’intera cittadinanza israeliana e abolire la politica di apartheid in vigore dalla sua fondazione, nel 1948. Nella poesia, Ziadah denuncia l’antipalestinismo e ogni altro etnicismo, accusando anzitutto gli Stati Uniti:

Ma tu dimmi, questo grembo dentro di me

ti porterà solo il tuo prossimo terrorista

con barba incolta, pistola in mano, telo in testa, negro di sabbia

Mi dici che mando i miei figli a morire

ma quelli sono i tuoi elicotteri, i tuoi F16 nel nostro cielo

E parliamo un attimo di questa faccenda del terrorismo

Non è stata la CIA a uccidere Allende e Lumumba?

E chi ha addestrato Osama in primo luogo?

I miei nonni non correvano in giro come clown

con mantelli bianchi e cappucci bianchi in testa a linciare persone nere!

La poesia include un chiaro rinvio al saggio di Said sull’orientalismo; Ziadah respinge infatti il femminismo orientalista, basato sui preconcetti occidentali riguardo all’Oriente “arretrato” da colonizzare, per “salvare” le donne orientali oppresse, e “liberarle” dai loro uomini “tiranni”. In alcuni versi, la poetessa evoca effettivamente l’Intifada, parola araba che significa “l’atto di scuotersi”, per liberarsi di qualcosa. Erano state le donne palestinesi per prime a usarla sin dal 1948, con una nuova accezione, per definire la loro resistenza, trasformandola nel termine politico culturospecifico, usato a livello internazionale per indicare la cosiddetta “rivolta delle pietre”, iniziata nel dicembre 1987 a Gaza e subito diffusasi anche in Cisgiordania, Gerusalemme Est inclusa. Loro stesse l’avevano ispirata, scendendo in strada ad affrontare carri armati e soldati israeliani; consapevoli della spettacolarità di questa forma di protesta, e dell’importanza della loro presenza in pubblico come contestatrici e della visibilità mediatica, usavano “i media contro i fucili” dell’esercito occupante; lo afferma Miriam Cooke in un articolo pubblicato su Cultural Critique, nel 1995. Secondo la studiosa, l’Intifada era stata preannunciata dai testi letterari della poetessa Fadwa Tuqan e delle scrittrici Sahar Khalifa (n. 1941) di Nablus e Halima Jauhar (n.1960) di Gerusalemme; le tre autrici, va qui aggiunto, hanno senz’altro influenzato Ziadah, che dice, infatti:

“Allora chi è quella donna bruna che urla durante la manifestazione?”

Scusa, non dovrei urlare?

Ho dimenticato di essere il tuo eterno sogno orientalista

Jeannie in una bottiglia, danzatrice del ventre, ragazza harem, donna araba dalla voce dolce

Sì, maestro, no, padrone.

Grazie per i panini al burro d’arachidi

che piovono su di noi dal padrone del tuo F16!

Sì, i miei liberatori sono qui per uccidere i miei figli

e chiamarli “danni collaterali”

Sono una donna araba di colore e noi esistiamo in tutte le sfumature della rabbia.

Quindi lascia che ti dica questo utero dentro di me

ti porterà solo la tua prossima ribelle.

Lei avrà una pietra in una mano e una bandiera palestinese nell’altra

Sono una donna araba di colore

Attenzione! Attenti alla mia rabbia…

Rispetto a “Carta d’identità”, del 1964, “Shades of Anger” è chiaramente una versione aggiornata della Storia della Palestina, raccontata da Ziadah in una prospettiva femminista e registrando eventi avvenuti dal 1967 al 2009, tra cui proprio l’operazione Piombo fuso a Gaza, l’allora nuovo capitolo della tragedia palestinese che dura da ben oltre un secolo [2].

[2] Per le fonti principali, si veda l’elenco alla fine della 3a parte di questo articolo.

*Patrizia Zanelli insegna Lingua e Letteratura Araba all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È socia dell’EURAMAL (European Association for Modern Arabic Literature). Ha scritto L’arabo colloquiale egiziano (Cafoscarina, 2016); ed è coautrice con Paolo Branca e Barbara De Poli di Il sorriso della mezzaluna: satira, ironia e umorismo nella cultura araba (Carocci, 2011). Ha tradotto diverse opere letterarie, tra cui i romanzi Memorie di una gallina (Ipocan, 2021) dello scrittore palestinese Isḥāq Mūsà al-Ḥusaynī, e Atyàf: Fantasmi dell’Egitto e della Palestina (Ilisso, 2008) della scrittrice egiziana Radwa Ashur, e la raccolta poetica Tūnis al-ān wa hunā – Diario della Rivoluzione (Lushir, 2011) del poeta tunisino Mohammed Sgaier Awlad Ahmad. Ha curato con Sobhi Boustani, Rasheed El-Enany e Monica Ruocco il volume Fiction and History: the Rebirth of the Historical Novel in Arabic. Proceedings of the 13th EURAMAL Conference, 28 May-1 June 2018, Naples/Italy (Ipocan, 2022).