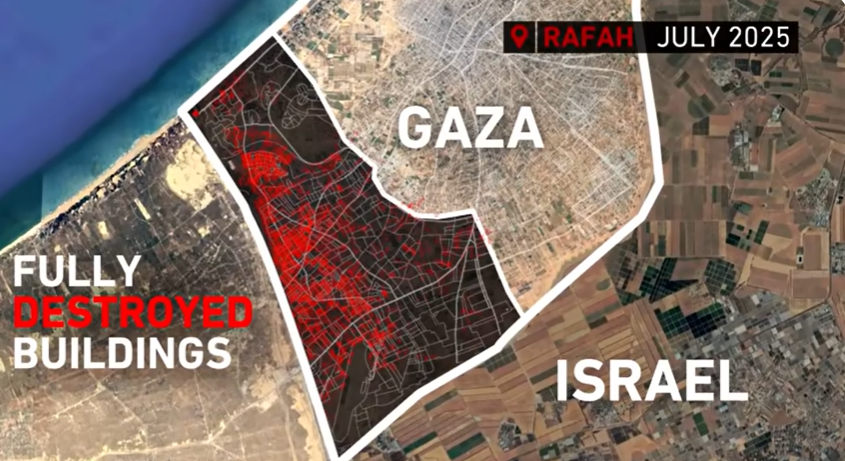

Neppure i costi esorbitanti e i tempi lunghi – almeno un anno – hanno convinto Benyamin Netanyahu a fare marcia indietro. Il premier israeliano è determinato ad andare avanti con il suo progetto: una “città umanitaria” costruita sulle rovine di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Un’enorme area recintata, un campo chiuso, pensato per accogliere – o meglio, concentrare – centinaia di migliaia di palestinesi. Un progetto lanciato pubblicamente il 7 luglio dal ministro della Difesa Israel Katz e divenuto in pochi giorni oggetto di aspre critiche.

La cosiddetta città – che secondo l’emittente pubblica israeliana Kan dovrebbe sorgere tra i corridoi Filadelfia e Morag, nella zona di Mawasi – è descritta come un centro modello, dotato di ospedali, scuole, centri di distribuzione umanitaria, alloggi e persino opportunità educative. Uno spazio teoricamente temporaneo, in cui i palestinesi dovrebbero trovare “condizioni di vita dignitose” finché la guerra non finirà. Ma a leggere i dettagli emersi finora, ciò che si delinea è un campo di concentramento per centinaia di migliaia di palestinesi in attesa della deportazione: una struttura chiusa, dalla quale si potrà uscire soltanto per “emigrare volontariamente” fuori da Gaza.

Lo confermano le parole del premier stesso, che nel corso della sua recente visita a Washington ha spiegato che Israele lavora “a stretto contatto” con l’amministrazione Trump per trovare paesi disposti ad accogliere chi deciderà di partire. «Penso che il presidente Trump abbia avuto una visione brillante. Si chiama libera scelta. Sapete, se le persone vogliono restare, possono restare, ma se volessero andarsene dovrebbero poterlo fare. Non dovrebbe essere una prigione», ha dichiarato Netanyahu. Ma si tratta davvero di una scelta?

«È a dir poco fuorviante l’idea che tali partenze di massa possano essere considerate volontarie, frutto della libera scelta di cui parla Netanyahu, quando proseguono bombardamenti, distruzioni, uccisioni quotidiane e la popolazione palestinese è alla fame», afferma lo storico Yigal Bronner. «Inoltre – aggiunge – puoi chiamarlo come vuoi: città umanitaria, centro di accoglienza, ma quello che hanno in mente Netanyahu e Katz è un campo di concentramento. Quando ammassi tante persone in un piccolo spazio, stai costruendo un campo di concentramento».

Lo stesso David Barnea, direttore del Mossad, si è recato nelle scorse settimane a Washington per sollecitare l’intervento degli Stati Uniti nella ricerca di paesi disposti ad assorbire i palestinesi. Secondo il sito Axios, Barnea avrebbe indicato Libia, Etiopia e Indonesia, chiedendo all’inviato Usa Steve Witkoff di fare pressione sui governi interessati e, se necessario, di offrire “incentivi”. Armi? Fondi?

Il piano, finora, ha incontrato resistenze anche in Israele, ma non perché rappresenti un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità. L’esercito israeliano infatti ha espresso gravi dubbi sulla sua fattibilità. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha definito la “città umanitaria” irrealizzabile, un ostacolo agli obiettivi strategici della guerra e potenzialmente dannosa per i negoziati sul rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza. Netanyahu da parte sua ha respinto la prima bozza operativa presentata dai militari, chiedendo una versione più rapida e meno costosa, che possa essere avviata già durante i due mesi previsti di eventuale cessate il fuoco.

Anche nel mondo accademico israeliano si alzano voci di allarme. Un gruppo di 16 studiosi di diritto ha firmato una lettera aperta che condanna con fermezza il progetto governativo. «Se attuato, costituirà una serie di crimini di guerra e contro l’umanità e, in determinate condizioni, potrebbe equivalere al crimine di genocidio», si legge nel documento. Parole dure, che però sembrano cadere nel vuoto di un’opinione pubblica prevalentemente indifferente, e di un panorama mediatico in gran parte assorbito da dettagli tecnici – costi, logistica, sicurezza – più che dai risvolti etici e legali.

I costi previsti per la realizzazione del campo oscillano tra i 2,7 e i 4,5 miliardi di dollari. Israele, almeno nella fase iniziale, sarebbe pronto a finanziare quasi per intero il progetto. A gestire la distribuzione degli aiuti all’interno del campo sarà la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), un’organizzazione americana nata tra polemiche e sospetti, criticata per i suoi legami stretti con Israele e il complesso militare-industriale statunitense e soprattutto per il meccanismo di distribuzione degli aiuti ai civili di Gaza: nelle ultime settimane davanti ai suoi centri nel sud di Gaza circa mille palestinesi in attesa del cibo sono stati uccisi dal fuoco dei soldati israeliani. In molti temono che la GHF, se coinvolta direttamente nel piano per la città umanitaria, si riveli un altro strumento di Israele per controllare, sorvegliare e normalizzare il confinamento di massa.

In questo contesto, parlare di “emigrazione volontaria” assume i contorni della crudeltà. Come nota ancora Yigal Bronner: «Se davvero verrà realizzato, sarà un luogo dalle condizioni di vita insopportabili, che avrà lo scopo preciso di spingere i palestinesi a lasciare Gaza».

L’Amministrazione Trump, pur raffreddatasi di fronte alle resistenze dei paesi arabi, non ha mai smentito apertamente l’ipotesi della deportazione dei palestinesi. A febbraio, fu proprio il presidente americana a teorizzare una Gaza “Riviera del Medio Oriente” da costruire dopo l’“uscita” di oltre due milioni di persone. Oggi la retorica si è fatta più cauta, ma le fondamenta politiche del progetto restano salde.

La città umanitaria di cui parlano Netanyahu e Katz è l’espressione di una strategia volta a rimuovere il problema palestinese attraverso una deportazione imposta alla popolazione palestinese dalle bombe, dalla fame, dalla sete, dalle malattie. Una strategia per realizzare la pulizia etnica ridisegnando la demografia di Gaza. E’ la Nakba 2025.