A Gaza l’aiuto non arriva come un flusso umanitario ma come una catena commerciale a pagamento, spezzata in passaggi sempre più minuti. L’ultima torsione è anche la più rivelatrice: le merci non “valgono” più per camion, ma per porzione, per unità, per bancale. Non perché qualcuno abbia scoperto d’un tratto l’efficienza del pallet, ma perché frammentare significa moltiplicare i punti di prelievo: più intermediazioni, più tariffe, più occasioni per trasformare la scarsità in margine. È l’esito di un sistema descritto con precisione dall’inchiesta “Kings of famine” di Mada Masr, basata su rivelazioni, interviste, database della Camera di commercio del Governatorato di Gaza e su documenti israeliani e palestinesi: in due anni, i fondi legati al “coordinamento delle merci” avrebbero superato 1 miliardo di dollari. Non stiamo parlando del valore dei beni, degli investimenti per l’acquisto né del costo dei mezzi e del carburante per il trasporto ma esclusivamente della tassazione, spesso in regime di monopolio, sull’entrata nella Striscia.

Il meccanismo si basa su un semplice presupposto: Israele controlla confini e valichi, decide cosa entra e cosa resta fuori, e in che modo. Su quel controllo, che non è mai neutro, si è costruita una rendita. Essenzialmente, due linee di profitto parallele: quella che Mada Masr chiama “linea egiziana”, con al centro l’imprenditore del Sinai Ibrahim al-Argany, e la “linea israeliana”, che passa dai valichi sotto controllo di Tel Aviv e da una rete di società autorizzate e operatori logistici palestinesi attivi nelle aree di passaggio. Entrambe, però, restano “sotto completo controllo israeliano”, perché l’ultima parola su permessi, ispezioni, transiti e divieti rimane a chi presidia i varchi e le liste di autorizzazione.

Per ricostruire come si è arrivati qui conviene seguire l’ordine dei fatti, perché per ogni fase della guerra c’è stato un cambio di regola, a cui il mercato si è adattato trovando nuove vie di profitto.

Nelle prime settimane dopo il 7 ottobre 2023, a Gaza il flusso di tutto si ferma. Poi, a novembre, sotto pressione internazionale, Israele consente un ingresso limitato di aiuti. In questa primissima fase, Tel Aviv si appoggia alle infrastrutture umanitarie già esistenti a Gaza, reti legate alle Nazioni Unite e grandi organizzazioni internazionali. Sul lato egiziano, però, c’è già un attore pronto: Sons of Sinai, la società di Argany, che da anni si presenta come capace di gestire stoccaggio, spedizione e trasporto da al-Arish fino al valico, con servizi “chiavi in mano” e un apparato logistico rodato. Mada Masr ricorda che prima della guerra quella struttura applicava tariffe da 3.000 a 5.000 dollari a camion. Con la guerra, quel terreno diventa un’autostrada di potere.

Il problema, per Israele che controlla Gaza dall’esterno, è doppio. Da un lato l’assedio produce scarsità: i beni commerciali spariscono e i prezzi esplodono. Dall’altro la pressione internazionale pretende “numeri”, camion, ingressi, statistiche. È qui che, a dicembre 2023, entra in gioco anche la retorica del “migliorare la vita” consentendo l’arrivo di merci commerciali accanto agli aiuti. Per Israele, secondo Mada Masr, l’operazione ha una convenienza: se deve far entrare qualcosa, preferisce merci vendibili, cioè merci che non vanno distribuite gratis ma che possono essere immesse sul mercato interno a prezzi spesso proibitivi. E soprattutto può registrare tutto come “aiuto”, gonfiando la fotografia statistica di ciò che lascia passare, come appare nel database ufficiale israeliano citato nell’inchiesta: alcune liste riportate dalle autorità israeliane come “umanitarie” contengono chiaramente “beni” che per lo stesso stato ebraico sono in realtà commerciali.

Da qui comincia la vera architettura del profitto, con un nome che in breve diventa di uso comune tra i palestinesi: “goods coordination”, “coordinamento delle merci”. La prima regola è drastica: Israele concede a cinque società palestinesi il diritto esclusivo di importare beni a Gaza tramite permessi da lui rilasciati. I venditori nella Striscia devono passare da una di queste cinque aziende per far arrivare la merce. In cambio, pagano una tassa. Mada Masr elenca le cinque società: Saqqa and Khoudary General Contracting, Emad Eddin Nijm, Ezzo Akl, Gaza Oil Company – Three Brothers, Ibrahim al-Taweel. Il ministero palestinese dell’Economia nazionale, in un rapporto le descrive come non specializzate nell’import e nella vendita di beni di base: il loro compito reale è “coordinare” con la parte israeliana per conto dei venditori. È una licenza, più che un servizio.

Il circuito, nei primi mesi del 2024, funziona così: le merci (commerciali e aiuti) viaggiano verso Rafah, poi passano ai checkpoint d’ispezione israeliani (Karam Abu Salem o Awja) e tornano a Rafah per consegnare il carico alla parte palestinese: aiuti alle organizzazioni di soccorso, merci ai commercianti. Mada Masr sottolinea un elemento che dice molto: l’operazione “si basa su accordi verbali tra tutte le parti”. Non trasparenza, ma discrezionalità. E quando la discrezionalità incontra il monopolio, nasce il prelievo.

Le tariffe sono il cuore del modello. Secondo il rapporto ministeriale, le cinque aziende chiedono ai venditori di Gaza tra 10.000 e 25.000 dollari per camion, a seconda del tipo di merce. Sons of Sinai incassa tra 7.000 e 13.000 dollari per coordinare ogni camion, più 1.000 dollari di “tasse e oneri”, più 60 dollari per ogni giorno di attesa al valico, con ritardi che possono durare fino a un mese, e perfino 9.000 dollari per saltare la coda. È un tariffario da pedaggio, non da soccorso. Nel solo periodo gennaio-maggio 2024, i costi di coordinamento superano 28 milioni di dollari; poi, scrive Mada Masr, si moltiplicano “decine di volte” nei mesi successivi.

È in questo contesto che, durante il Ramadan del 2024, una delegazione di uomini d’affari palestinesi residenti in Egitto incontra Argany per protestare contro “monopolio” e “mancanza di concorrenza” che hanno contribuito all’aumento dei prezzi, come riporta una nota del ministro palestinese Mohamed al-Amour al primo ministro Mohamed Mostafa. Argany risponde con un candore che somiglia a una rivendicazione: se i commercianti palestinesi “ricevono somme enormi” e profitto grazie al monopolio, perché Sons of Sinai non dovrebbe guadagnarci? E aggiunge un passaggio decisivo, che riconduce la rendita alla sua radice: l’approvazione delle cinque società, dice Argany secondo quel rapporto, è arrivata “su richiesta di Israele”, e lui promette che lavorerà per modificare e ampliare la lista “con gli organismi ufficiali che coordinano con la parte israeliana”. La politica del valico diventa politica di mercato.

Poche settimane dopo, ad aprile 2024, il numero delle società autorizzate sale a 25, mantenendo però in scena le cinque originarie. Cambiano i nomi, non cambia la logica: l’accesso resta una concessione e la concessione resta monetizzabile.

Poi arriva il maggio 2024, quando Israele invade l’area del valico di Rafah e occupa il lato palestinese. Il punto di ingresso si sposta su Karam Abu Salem, sotto pieno controllo israeliano, senza presenza palestinese ufficiale. Tel Aviv comincia anche a consentire l’ingresso di merci dalla Cisgiordania. Sons of Sinai, però, riesce a mantenere il controllo della “linea egiziana” e, nota Mada Masr, quando entrambe le linee sono disponibili i venditori preferiscono quella egiziana per varietà e prezzi più bassi rispetto all’alternativa israeliana.

A ottobre 2024 Israele impone un divieto ufficiale all’ingresso di merci da tutti i punti di accesso, sostenendo che membri di Hamas stavano lucrando sul commercio. Ma l’effetto reale, nel racconto di Mada Masr, non è fermare il flusso: è spostarlo nell’ombra. Il settore privato viene “vietato”, eppure “porta dentro tutto”, dice il presidente della Camera di commercio Ayed Abu Ramadan, attraverso una rete che lui definisce “war mafia”. Come? Facendo entrare beni commerciali sotto copertura di aiuti umanitari, con documenti falsificati e accordi informali con chi è autorizzato a far transitare aiuti. Ciò che la popolazione affamata di Gaza avrebbe dovuto ricevere gratuitamente, diventa in realtà merce che non possono permettersi, perché messa in vendita a costi esorbitanti. Secondo Abu Ramadan e un funzionario della Camera di commercio di Rafah, dipendenti di organizzazioni umanitarie e internazionali avrebbero partecipato allo schema, e una scheda del COGAT israeliano visionata da Mada Masr confermerebbe la presenza di beni che “non sono tipicamente aiuti” ma entrano comunque.

Questa fase segna un salto nei prezzi. Tra ottobre 2024 e il cessate il fuoco di gennaio 2025, il valore del coordinamento arriva “quasi a mezzo miliardo di dollari”, secondo il database della Camera di commercio di Gaza. E all’inizio di gennaio le tasse raggiungono livelli che parlano da soli: da quasi 60.000 a 150.000 dollari per camion, variabili in base ai beni. È il costo della clandestinità dentro un sistema formalmente “umanitario”.

Nel gennaio 2025 entra in vigore un cessate il fuoco. L’accordo prevede 600 camion di aiuti al giorno da tutti i valichi. Israele designa Karam Abu Salem per i camion dall’Egitto e Erez per quelli da Cisgiordania, Giordania e Israele. Ma la Camera di commercio di Gaza, monitorando l’attività, conclude che “la maggior parte” dei camion da Karam Abu Salem trasporta merci commerciali vendute nei mercati locali. Fonti della Mezzaluna rossa egiziana stimano che quasi metà dei camion “di aiuti” porti beni commerciali; la Camera di commercio parla del 60 per cento. In quel periodo, le tariffe sulla linea egiziana scendono a circa 20.000 dollari per camion come costo fisso pagato a Sons of Sinai, mentre la linea israeliana e Cisgiordania viaggiano su 150.000-200.000 dollari per camion. Nel solo periodo del cessate il fuoco, le tasse totali arrivano a circa 332 milioni di dollari, divisi – secondo l’analisi della Camera di commercio – in circa 177 milioni a Sons of Sinai e 155 milioni alle società attive tra Cisgiordania e Israele.

Chi sta sopra la catena guadagna di più spostando beni vendibili che non pacchi gratuiti. Mada Masr riporta testimonianze di autisti: i camion commerciali “si muovono costantemente”, quelli umanitari restano fermi per mesi. Un autista di aiuti racconta sette mesi tra un passaggio e l’altro. È l’incentivo rovesciato: la fame produce domanda, la domanda rende i beni un affare, l’affare spinge a privilegiare ciò che si vende.

In parallelo, sul lato egiziano, Argany non è soltanto logistica. È anche “coordinamento viaggi”, cioè l’uscita da Gaza a pagamento. Le maggiori testate internazionali hanno definito il controllo quasi esclusivo sul passaggio di persone e aiuti: “tutto e tutti” passano “quasi esclusivamente” attraverso le società di Argany e la sua rete. Israele, pur non controllando formalmente il lato egiziano, controlla il valico.

Dentro questo equilibrio, Hala – una delle società di Argany – monetizza la fuga. Mada Masr racconta tariffe per titolari di passaporto egiziano fino a 650 dollari sopra i 16 anni (325 sotto), pagati a Hala per entrare nelle liste; per palestinesi senza altri passaporti, le richieste di intermediari arrivano a 11.000 dollari a persona, e i prezzi aumentano col tempo. L’inchiesta ricostruisce anche come Hala abbia progressivamente “riordinato” il caos: annunciando prenotazioni solo presso la sede al Cairo, eliminando intermediari, introducendo un sistema di prezzi in cui i palestinesi pagano 5.000 dollari sopra i 16 anni (2.500 sotto), e perfino una clausola di rimborso limitato, con una trattenuta per “indagine di sicurezza” aumentata da 50 a 100 dollari. La gestione del valico diventa un listino.

Dopo marzo 2025, quando Israele viola il cessate il fuoco e riprende l’offensiva, la macchina entra in una fase ancora più cupa: blocco sugli aiuti (con eccezioni minime), nessun ingresso registrato e poi l’arrivo di una nuova struttura, la Gaza Humanitarian Foundation, che come è noto ha trasformato i siti di distribuzione in “trappole mortali”, mentre alle altre organizzazioni veniva impedito di operare. La fame raggiunge “livelli record”. In quel vuoto, nasce un nuovo mercato: la “sicurezza” delle merci.

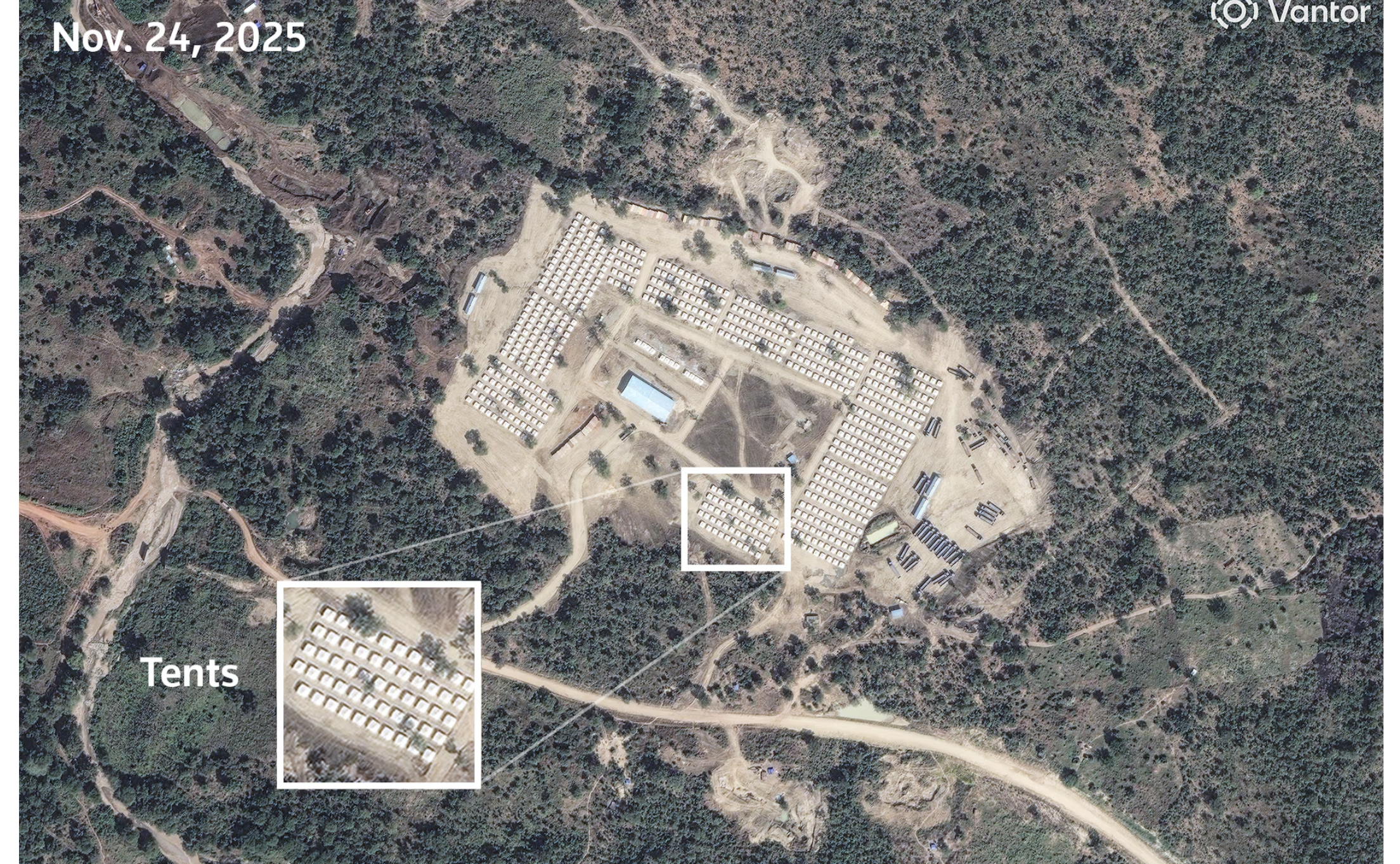

Mada Masr descrive il collasso della polizia di Hamas già nei primi mesi del 2024 e un vuoto di sicurezza che clan e tribù provano a colmare, finché vengono presi di mira e costretti a fermarsi. Nel frattempo, scrive Abu Ramadan, Israele mina i meccanismi di consegna e distrugge la capacità di proteggere i convogli, puntando a “diffondere corruzione e caos a Gaza come strumento di guerra”. La conseguenza è doppia: persone affamate che assaltano i camion, e gruppi armati che trasformano il saccheggio in controllo territoriale. Da lì, la “sicurezza” diventa servizio a pagamento. Gruppi di clan la coordinano attraverso i commercianti con l’esercito israeliano per ottenere permessi di avvicinamento alle aree dei valichi, definite zone militari.

Dentro questo nuovo segmento emerge Aqsa for Transport, Security and Guarding Services. La società sfrutta i legami con la tribù Tarabin e prende in carico il trasporto di merci da Karam Abu Salem fino a un punto di consegna in un’area controllata da un gruppo armato sotto protezione militare israeliana; la tariffa indicata è 3.500 dollari a camion. Alla guida del consiglio di amministrazione c’è un cittadino egiziano, Amr Hadhoud, con una lunga storia di lavoro nei valichi e una relazione “di lunga data” con Argany, rafforzata dopo la guerra del 2014 e i contratti per il trasporto dei materiali di ricostruzione. Aqsa, secondo Mada Masr, presenta nel proprio portfolio anche progetti legati all’universo dell’Organi Group, il conglomerato di Argany, e in vari momenti ha rivendicato l’affiliazione.

Riassumento, il quadro che viene fuori è il seguente: Israele decide quantità e qualità di ciò che entra; registra tutto come “aiuto” anche quando è merce; consente o vieta, e quando vieta sposta il flusso in un canale informale che costa di più; crea una struttura di licenze in cui pochi soggetti possono importare; e in un contesto di fame e caos, la protezione dei convogli diventa un servizio, anch’esso autorizzato. Dall’altra parte, l’Egitto, che formalmente “controlla” Rafah, opera dentro i limiti imposti dal controllo israeliano e affida a un uomo d’affari con legami politici e apparati nel Sinai la gestione concreta di logistica e uscita delle persone.

Con il cessate il fuoco e l’inizio del cosiddetto “Piano Trump” per Gaza, l’innesto statunitense non rappresenta una rottura ma una continuità istituzionalizzata. Il quotidiano inglese The Guardian ha descritto la corsa di aziende e contractor per dominare la logistica di aiuti e ricostruzione, “trattando Gaza come un altro Iraq o Afghanistan”, con l’obiettivo dichiarato di “fare soldi”. Un documento di pianificazione circolato nell’ambiente della taskforce voluta dal presidente USA per disegnare la “nuova Gaza”, prevede una “Gaza Supply System Logistics Architecture” con un “Master Contractor” incaricato di far entrare 600 carichi al giorno tra umanitario e commerciale, e di applicare 2.000 dollari di tasse su ogni carico umanitario e 12.000 su quelli commerciali, operando come entità di licenza capace di “guadagnare un giusto ritorno”. Il Guardian stima che, a questi ritmi, il Master Contractor potrebbe arrivare a 1,7 miliardi di dollari l’anno solo in tariffe sui camion e che in lizza per l’affare ci sarebbero diverse aziende i cui vertici hanno legami politici ed economici con il partito repubblicano e i suoi candidati.

L’idea statunitense, quindi, non è quella di eliminare l’economia del valico, ma di prenderne il controllo. Sostituire la costellazione di coordinatori, permessi e tariffe con un soggetto unico che incassa, autorizza, distribuisce. Una nazionalizzazione del monopolio, ma a beneficio privato. Pagine Esteri