di Franco Ferioli –

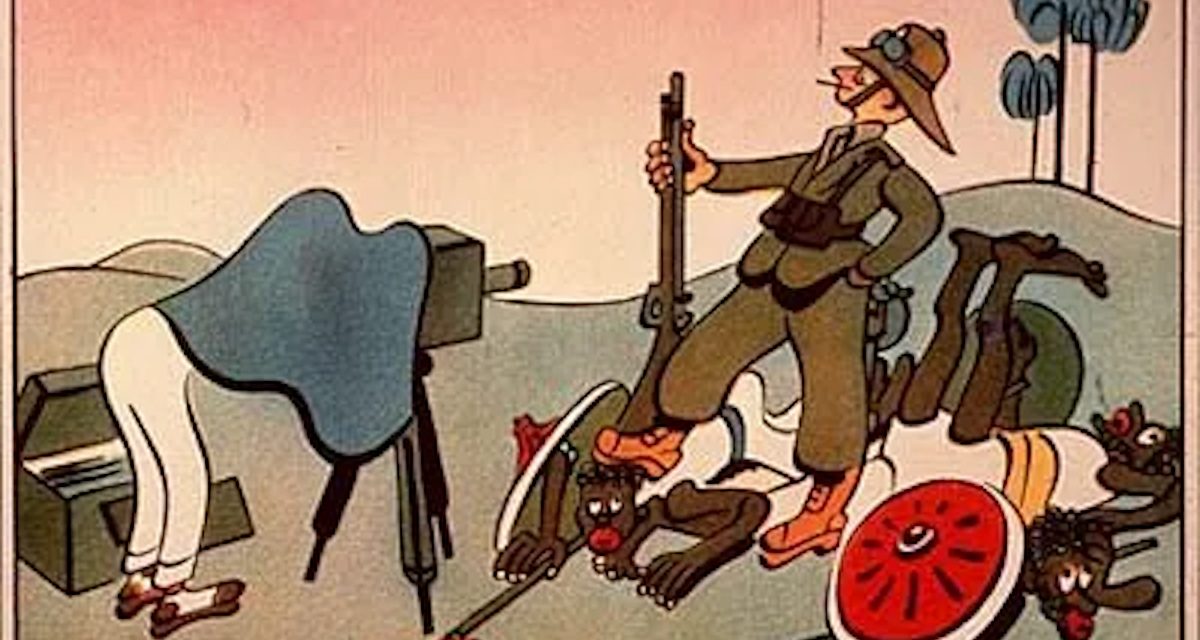

Pagine Esteri, 29 settembre 2021 – Nello scarno dibattito che le celebrazioni del 25 Aprile dedicano alla Liberazione dal colonialismo si affrontano due convinzioni stereotipate su quel periodo: o gli italiani erano brava gente e hanno portato la civiltà e le strade in Africa ma non hanno potuto compiere l’opera perché hanno perso la seconda mondiale, oppure hanno compiuto solo crimini di guerra trucidando e seviziando i civili senza pietà durante tutto il loro dominio.

Forse non ha senso rispondere alla domanda se gli italiani siano stati “brava gente” o se abbiano compiuto solo nefandezze. Sarebbe più opportuno chiedersi cosa sia rimasto nella memoria delle popolazioni africane colonizzate dagli italiani o se, dove e come, l’atteggiamento coloniale e razzista si presenti e manifesti ancora e tuttora nella nostra società.

“La Francia si è spaccata intorno all’Algeria, nel Regno Unito c’è stato un enorme dibattito intorno all’indipendenza dell’India nel 1947”, sostiene Nicola Labanca, autore del libro Storia dell’espansione coloniale italiana (Il Mulino): ”Non si può paragonare il colonialismo francese e britannico con quello italiano. Il nostro è stato una piccola cosa rispetto anche ai grandi imperi spagnoli e portoghesi. Una piccola cosa che produceva piccoli guadagni che interessava una piccola parte del Paese e quindi come una piccola cosa è anche ragionevole che se ne parli meno”.

L’aspetto quantitativo del problema che ridurrebbe l’Italia a sotto-potenza coloniale se posta a confronto con le grandi potenze coloniali europee, non collima con l’aspetto qualitativo, dal momento che la forma di colonialismo interpretata dall’ideologia fascista può vantare primati assoluti e metodologie criminali di eccellenza che hanno tristemente fatto scuola e che continuano ad essere tragicamente attuali.

L’aspetto quantitativo del problema che ridurrebbe l’Italia a sotto-potenza coloniale se posta a confronto con le grandi potenze coloniali europee, non collima con l’aspetto qualitativo, dal momento che la forma di colonialismo interpretata dall’ideologia fascista può vantare primati assoluti e metodologie criminali di eccellenza che hanno tristemente fatto scuola e che continuano ad essere tragicamente attuali.

Proprio per queste ragioni, il colonialismo italiano dovrebbe essere studiato e analizzato come una vera e propria sindrome da porre all’origine di una serie di fatti difficili da giudicare mancando informazioni e approfondimenti sia nel dibattito pubblico, che in quello politico, che in quello scolastico-universitario dove si è iniziato a parlarne solo negli ultimi anni grazie a una giovane generazione di scrittori che hanno affrontato il tema come Gabriella Ghermandi, Francesca Melandri, Antar Marincola, il collettivo Wu Ming 2 e Igiaba Scego, una delle più importanti scrittrici italiane di origine somala, che nella presentazione del suo romanzo La linea del colore (Bompiani) ha ricordato : “Da piccola e adolescente ero molto consapevole di cosa fosse il colonialismo. Me lo raccontava mio padre, che oggi non c’è più. Sognava di fare l’astronomo e a scuola in Somalia, vestito da Balilla, cantava le canzoni coloniali, ma dopo la quarta elementare gli è stato impedito di studiare. Ostacolare l’apprendimento di intere generazioni è stato uno dei crimini peggiori del colonialismo”.

Delle quattro colonie, quella che gli italiani conoscono di più è l’Etiopia, anche solo per il fatto che la sua conquista, che si svolse tra il 3 ottobre 1935 e il 5 maggio 1936 – che fu incompleta e che durò solamente cinque anni – rappresenta l’apogeo del fascismo ed è solo così che viene presentata, in un’unica paginetta, nei manuali scolastici.

Fu un’impresa gigantesca dal punto di vista umano, ideologico e logistico e fu una guerra tragicamente all’avanguardia per essere il 1935, perché il regime fascista usò tutta la tecnologia bellica, oltre che mediatica, più avanzata dell’epoca: “Nessuna invasione britannica, francese o portoghese in Africa ha mai visto mezzo milione di soldati impiegati contemporaneamente come nel caso dell’invasione dell’Etiopia, dove c’erano 500.000 italiani al fronte”, afferma Nicola Ertola.

Per poter dispiegare una tale potenza di fuoco era necessario costruire infrastrutture, strade, ponti, cioè quell’insieme di grandi opere proclamate pubbliche e civili che in realtà servirono per far marciare le truppe e imporre il dominio militare.

Per questo il regime fece trasferire in Africa Orientale Italiana tra il 1935 e il 1941 circa 200.000 operai italiani, in gran parte braccianti disoccupati delle regioni del Meridione e del Nord-Est o borghesi volontari della Milizia Volontaria.

Anche la repressione della resistenza in Abissinia condotta dal Maresciallo Rodolfo Graziani dopo aver ottenuto fama e onore in seguito alle gesta di ‘pacificazione’ della Libia, presenta aspetti di avanguardia che culminarono nel maggior eccidio di religiosi cristiani mai avvenuto in terra africana.

Il 19 febbraio 1937, durante una cerimonia pubblica in onore della nascita di Vittorio Emanuele di Savoia tenutasi ad Addis Abeba nel giorno YEKATIT 12 – Festa della Purificazione della Vergine, secondo il calendario copto e da allora Giornata di Lutto Nazionale – un commando di guerriglieri eritrei lanciò contro il palco otto bombe a mano uccidendo quattro carabinieri italiani, tre carabinieri indigeni e ferendo una cinquantina di presenti, tra cui lo stesso Viceré d’Etiopia Maresciallo Rodolfo Graziani.

Il fallito attentato diventò l’occasione per quello che Mussolini definisce e indica, nei telegrammi inviati nei giorni seguenti a Graziani come “l’inizio di quel radicale repulisti assolutamente necessario” da effettuare senza che “nessuno dei fermi già effettuati e di quelli che si faranno deve essere rilasciato senza mio ordine. Tutti i civili e religiosi comunque sospetti devono essere passati per le armi e senza indugi”.

Sentendosi il vero obiettivo dell’attentato, dall’ospedale della Consolata dove rimase ricoverato per 68 giorni, il Maresciallo Graziani ordinò rastrellamenti e pogrom e il federale di Addis Abeba, Guido Cortese, scatenò una terrificane caccia ai neri.

Harold J. Marcus, (History of Ethiopia, -University of California Press, Berkeley 1994), professore di Storia e di Studi Africani alla New York State University, parla del clima post-attentato in questi termini: ”Poco dopo l’incidente, il comando italiano ordinò la chiusura di tutti i negozi, ai cittadini di tornare a casa e sospese le comunicazioni postali e telegrafiche. In un’ora, la capitale fu isolata dal mondo e le strade erano vuote. Nel pomeriggio il partito fascista di Addis Abeba votò un pogrom contro la popolazione cittadina. Il massacro iniziò quella notte e continuò il giorno dopo. Gli etiopi furono uccisi indiscriminatamente, bruciati vivi nelle capanne o abbattuti dai fucili mentre cercavano di uscire. Gli autisti italiani rincorrevano le persone per investirle col camion o le legarono coi piedi al rimorchio trascinandole a morte. Donne vennero frustate e uomini evirati e bambini schiacciati sotto i piedi; gole vennero tagliate, alcuni vennero squartati e lasciati morire o appesi o bastonati a morte. Esercito e camicie nere si riversarono in strada, non tanto per stanare e arrestare i responsabili, quanto per terrorizzare e colpire in maniera indiscriminata i nuovi sudditi dell’Italia imperiale, colpevoli di essersi ribellati agli invasori. Oltre ai militi e ai fascisti organizzati, si lanciarono entusiasti nella caccia al nero anche operai, burocrati e impiegati coloniali. Prigionieri e semplici passanti – colpevoli soltanto di essere africani – vennero uccisi a bastonate, a badilate, oppure pugnalati, fucilati, impiccati, investiti con automezzi, bruciati vivi nelle loro case. Centinaia di persone furono sequestrate, deportate e rinchiuse nei campi di detenzione di Danane, in Somalia, e Nocra, in Eritrea, dove Graziani ordinò che avessero minime quantità d’acqua e di cibo”.

Il medico ungherese Ladislav Shaska così ricorda l’azione del Federale Guido Cortese: “Il maggior massacro si è verificato dopo le sei di sera… In quella notte terribile, gli etiopi vennero ammucchiati nei camion, strettamente sorvegliati dalle camicie nere armate. Pistole, manganelli, fucili e pugnali furono usati per massacrare gli etiopi disarmati, di tutti i sessi, di tutte le età. Ogni nero incontrato era arrestato e fatto salire a bordo di un camion e ucciso o sul camion o presso il piccolo Ghebi. Le case o le capanne degli etiopi erano saccheggiate e quindi bruciate con i loro abitanti. Per accelerare gli incendi vennero usate in grandi quantità benzina e petrolio. I massacri non si fermarono durante la notte e la maggior parte degli omicidi furono commessi con armi bianche e colpendo le vittime con manganelli. Intere strade erano bruciate e se gli occupanti delle case in fiamme uscivano in strada erano pugnalati o mitragliati al grido “Duce! Duce Duce!”. Dai camion, in cui gruppi di prigionieri erano stati portati per essere massacrati vicino al Ghebi, il sangue colava letteralmente per le strade, e da questi camion si sentiva gridare “Duce! Duce! Duce!. Non dimenticherò mai quello che ho visto fare quella notte dagli ufficiali italiani che passavano con le loro auto lussuose per le strade piene di cadaveri e sangue, fermandosi nei luoghi dove avrebbero avuto una migliore visione delle stragi e degli incendi, accompagnati dalle loro mogli, che mi rifiuto di definire donne!”

Il 22 febbraio 1937, Rodolfo Graziani spedì a Benito Mussolini un telegramma eloquente: “In questi tre giorni ho fatto compiere nella città perquisizioni con l’ordine di far passare per le armi chiunque fosse trovato in possesso di strumenti bellici, che le case relative fossero incendiate. Sono state di conseguenza passate per le armi un migliaio di persone e bruciati quasi altrettanti tucul”.

Dalle carte di Graziani risulta l’elenco ufficiale dettagliato delle fucilazioni eseguite ad Addis Abeba e nelle regioni circostanti dal 27 marzo al 25 luglio 1937 per un totale di 1.877 esecuzioni. Il 7 aprile il Vicerè telefonò al generale Pietro Maletti per ordinare che il territorio dovesse ”essere assolutamente domato e messo a ferro e fuoco” precisando: ”Più Vostra Signoria distruggerà nello Scioà e più acquisterà benemerenze”. Fonti etiopiche hanno contato 30mila persone uccise; fonti britanniche parlano di almeno 3mila vittime. Ma a prescindere dal numero effettivo di caduti (non fu mai condotta una ricerca internazionale e indipendente che potesse verificarne la precisione), la vendetta italiana continuò implacabile anche a distanza di mesi dall’attentato estendendosi ai villaggi e alle case sparse dell’entroterra e il Vicerè ordinò una spedizione punitiva verso Debrà Libanòs -centro del potere spirituale e cuore secolare della chiesa cristiana ortodossa copta fondato nel XIII secolo a 150 km da Addis Abeba, nel cuore della regione dello Shoa- città santa i cui residenti erano ritenuti colpevoli di fomentare le ribellioni e di proteggere gli insorti. Nel tragitto, le truppe italiane e somale operarono una cieca rappresaglia in cui furono incendiati 115.422 tucul e tre chiese, mentre furono ben 2.523 i partigiani etiopi giustiziati.

Non sazia del sangue versato, la colonna imperiale proseguì il suo viaggio e dopo aver incendiato il convento di Gulteniè Ghedem Micael ed averne fucilato tutti i monaci, il 19 maggio i soldati raggiunsero ed occuparono Debrà Libanòs.

Raggiunta la destinazione, le truppe ricevettero un telegramma di Graziani in cui ordinò di “passare per le armi tutti i monaci indistintamente, compreso il vicepriore”.

Il grande monastero, fondato dal santo cristiano Tecle Haymanot, era formato da due grandi chiese e da tremila modeste abitazioni dove vivevano monaci, preti, diaconi, studenti di teologia e suore. I residenti furono trucidati in circa una settimana; l’ultimo giorno del massacro vennero fucilati anche i 126 giovani diaconi che erano stati inizialmente risparmiati. Graziani fece sapere a Mussolini che furono 449 le vittime del massacro di Debrà Libanòs, ma ricerche portate avanti dall’inglese Ian L. Campbell e dall’etiope Defige Gabre-Tsadik (ricercatori dell’Università di Nairobi e di Addis Abeba, La repressione fascista in Etiopia: la ricostruzione del massacro di Debrà Libanòs, di Ian L. Campbell e Gabre-Tsadik Degife – “Studi Piacentini”, n. 21/1997) sostengono che il numero delle vittime del massacro si aggirerebbe tra le 1.423 e le 2.033. Le vittime, trasportate sul luogo dell’eccidio da una quarantina di camion, vennero incapucciate e fatte accucciare sul bordo della gola di Zega Weden, erosa dal torrente Finka Wenz, uno a fianco dell’altro. Le mitragliatrici spararono in continuazione per cinque ore, interrotte solo per buttare i cadaveri nel crepaccio.

Graziani, forte dell’approvazione di Mussolini, rivendicò “la completa responsabilità” di quella che definì trionfante la “tremenda lezione data al clero intero dell’Etiopia” come ”romano esempio di pronto, inflessibile rigore sicuramente opportuno e salutare”, compiacendosi di “aver avuto la forza d’animo di applicare un provvedimento che fece tremare le viscere di tutto il clero, dall’abuna all’ultimo prete o monaco, che da quel momento capirono la necessità di desistere dal loro atteggiamento di ostilità a nostro riguardo, se non volevano essere radicalmente distrutti”