di Valeria Cagnazzo*

Dio salvi l’America,

la mia casa dolce casa!

L’occupazione dell’Iraq da parte delle truppe della coalizione a guida americana a partire dal 2003 sprofondò il Paese in un caos che non aveva conosciuto neppure durante le guerre sotto il regime ba’athista né all’apice della miseria determinata dalle Sanzioni internazionali. L’amministrazione americana smascherò presto i reali interessi di quell’invasione, molto lontani dal portare la stabilità, la sicurezza e la libertà agli Iracheni. All’arrivo delle truppe, si scoperchiò un vaso di Pandora che riversò sul Paese saccheggi, sequestri e altre attività criminali. I furti non erano diretti solo verso magazzini e negozi, ma anche verso case private ed edifici pubblici: con un atto vandalico, anche i beni del Museo Archeologico di Baghdad furono depredati, e poco dopo furono svuotate la Biblioteca Nazionale e quelle delle maggiori università irachene. I depositi di armi che l’esercito ba’athista aveva abbandonato sul territorio furono saccheggiati alla luce del sole: criminali comuni, ribelli, terroristi si impossessarono gratuitamente di granate, mitra, missili, con il benestare delle forze americane, impegnate a vigilare sul palazzo del Ministero del Petrolio.

L’Autorità provvisoria della coalizione (Apc) americana che prese il potere in Iraq, capeggiata da Paul Bremer, fu responsabile di una serie di scelte politiche che, similmente al furto legittimato delle armi, avrebbero condannato l’Iraq e l’intera area medio-orientale a un destino di caos e violenza, anche sul lungo periodo. Uno dei primi atti dell’amministrazione americana fu, infatti, quello di sciogliere l’esercito iracheno: oltre 350.000 soldati da un giorno all’altro andarono a ingrossare le fila dei disoccupati in un Paese già prostrato dalla carenza di lavoro e dalla corruzione. Anche i circa 40.000 funzionari iscritti al partito Ba’ath furono licenziati. Questa epurazione, che dal punto di vista simbolico, agli occhi dell’opinione pubblica occidentale, poteva significare una completa rottura con la dittatura di Saddam, nei fatti non fece altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco della disperazione dilagante tra i civili iracheni: tanti dei soldati rispediti a casa e privati improvvisamente di un salario con cui sfamare le proprie famiglie iniziarono a rivolgersi verso gruppi di guerriglia; da questo licenziamento di massa, anche lo Stato Islamico dell’Iraq avrebbe guadagnato molti uomini.

La politica economica dettata dall’Apc, inoltre, mirava a una liberalizzazione assoluta dell’economia irachena: questa direttiva tipicamente americana prostrò ulteriormente un Paese privo di infrastrutture e di qualsiasi competitività internazionale, costringendolo a una dipendenza totale dalle importazioni (oltre che dagli aiuti economici, ormai fondamentali). Ancora, se, nonostante la presenza di divisioni nella società, un merito dei governi nella storia dell’Iraq era stato quello di privilegiare sempre e comunque l’unità nazionale, Bremer e l’Apc riaprirono le ferite settarie nel Paese e lasciarono che queste lo spaccassero dall’interno come una zolla di terra secca. La società irachena fu considerata come un insieme confuso di forze rivali e gruppi disomogenei sin dall’ascesa dell’Apc, “una squadra improvvisata” evidentemente digiuna di cultura e storia irachene. Un esempio fu la nomina da parte di Paul Bremer del Consiglio governativo iracheno: i membri furono eletti in base alle loro provenienze etniche e settarie, che furono marcatamente evidenziate, quasi a voler esasperare, con una sorta di “quote” obbligate sciite, sunnite e curde, le frammentazioni irachene, sotto un’aura apparentemente democratica. Di fatto, la popolazione sunnita fu progressivamente emarginata dalla vita politica del Paese, e il suo malcontento fu incanalato in maniera sempre più massiccia nei movimenti di resistenza. L’America si comportava in Iraq come un elefante in una bottega di cristalli.

Mentre il Paese si confrontava con la nuova realtà dell’occupazione, la caduta del regime di Saddam significava per molti degli Iracheni fuggiti all’estero la possibilità di ritornare a casa. Tra questi, anche tanti dei “poeti migratori” che nel corso dei trent’anni precedenti avevano trasferito i loro versi in Inghilterra, Francia, Italia, o nei Paesi Scandinavi. La fine dell’esilio, però, per loro non corrispose a ritrovare il proprio Paese.

Mentre il Paese si confrontava con la nuova realtà dell’occupazione, la caduta del regime di Saddam significava per molti degli Iracheni fuggiti all’estero la possibilità di ritornare a casa. Tra questi, anche tanti dei “poeti migratori” che nel corso dei trent’anni precedenti avevano trasferito i loro versi in Inghilterra, Francia, Italia, o nei Paesi Scandinavi. La fine dell’esilio, però, per loro non corrispose a ritrovare il proprio Paese.

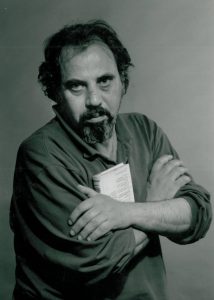

Il poeta Nabeel Yasin, ad esempio, (della sua poesia avevamo già scritto qui), dopo quasi ventotto anni di esilio, decise di tornare nel suo Paese con l’obiettivo di partecipare alla vita politica e di “trasferire” all’Iraq quanto appreso in Europa, in merito alle politiche democratiche e di tolleranza. Il documentario di Al-Jazeera “The poet of Baghdad” testimonia il suo ritorno, nel 2007.

Un carro-armato americano protegge la Porta di Ishtar

all’inizio della processione babilonese

sulla facciata del Museo dell’Iraq,

dove un tempo io scoprii la mitologia della mia vita.

La Mesopotamia è devastata

e abbandonata sotto al sole.

I carri armati stanno fermi, mentre ladri rubano il tatuaggio

dal braccio della regina sumera.

Con questi versi il poeta salutò il suo rientro nel Paese natio, invaso dai tanks americani e dalle divise kaki dei militari che si mimetizzavano con la sabbia e la polvere sulle macerie sparse dappertutto. I furti erano all’ordine del giorno, e così le esplosioni: si contavano in quegli anni fino a settanta attentati ogni giorno. Fu caustico nel definire la sua nuova vita in un Paese distrutto: “Per me, adesso esistono due esili: uno, quello che ho vissuto fuori dall’Iraq, e l’altro esilio, che è l’Iraq stesso”.

Guardo Baghdad adesso

ma non riconosco la città che lasciai ventisette anni fa,

dove gli alberi vigilavano sulle case,

e le case vigilavano sui passerotti,

dove i pozzi nei cortili danzavano

con dolce acqua fresca,

l’acqua, dove il mostro viene alla fine della notte

per affogare l’embrione dell’umanità.

Anche Jabbar Yassin Hussin (anche di lui avevamo parlato qui) alla caduta del regime tentò un rientro in Iraq alla ricerca della sua casa, del Paese natìo, ancor prima del suo collega: probabilmente impaziente di ritornare, l’ex dirigente della Gioventù Comunista Irachena aspettò appena un mese dopo la caduta di Saddam, giusto il tempo di acquistare i biglietti, di preparare i bagagli e la famiglia, e di avvisare i parenti. In esilio dal 1976, a fine maggio del 2003 Yassin Hussin era di nuovo a Baghdad. Ma il Paese che ritrovò era irriconoscibile: la guerra inflitta dagli Stati Uniti aveva devastato le strade, gli edifici e gli uomini. Il poeta che aveva scritto “Chi muore in terra altrui, muore solo” vagò a lungo alla ricerca di quello che per tutta la sua produzione letteraria era stato memoria confusa con il sogno, invano. La solitudine e l’oblio presero il posto della nostalgia romantica. “Il lettore di Baghdad”, una raccolta di otto racconti edita in Italia nel 2009 per una piccola casa editrice di Alberobello, è rappresentativa del nuovo stato d’animo sviluppato dal poeta nella sua maturità. Ancora racconti in prosa, ma sempre un’identità poetica: “Io faccio poesia: poesia nel romanzo, poesia nel teatro, poesia nella poesia”, aveva detto. In Iraq, “non ho ritrovato che troppi pochi amici”, scrive Yassin Hussin, “i superstiti hanno visto le circostanze della vita e poi l’oblio divorargli la memoria. Eravamo diventati così estranei gli uni con gli altri che quando siamo tornati ciascuno di noi si è affrettato ad adempiere i propri obblighi materiali.” Quelli che per Hussin non erano solo semplici amici ma anche compagni di lotta politica sono adesso devastati non meno del loro Paese. L’esilio, o l’embargo, la guerra, e poi l’occupazione di truppe straniere, rende tutti estranei, e anche l’Iraq è un Paese straniero, in cui per le strade e nell’amministrazione si parla un’altra lingua, l’inglese, e chi non la conosce deve tacere. “Sono entrati in uno stato d’ansia (alcuni amici, ndr) più grande del mio e si sono ritirati in una grande solitudine. Con la maggior parte di loro, ho condiviso l’esperienza delle acque che ritornano nel loro lontanissimo e antico letto. Ma ho scoperto anche che eravamo ormai diventati dei fiumi il cui corso, ormai deviato dal tempo, ci rigettava incessantemente e senza speranza nel golfo dell’oblio”.

Nel corso dell’occupazione americana, i bombardamenti e poi l’avvicendarsi di attentati terroristici cambiarono il volto di Baghdad e del Paese. La cupola dorata della moschea sciita di Al-Askari crollò su se stessa per un attentato del 2006, e un anno dopo i due minareti che la affiancavano furono distrutti da un’altra esplosione. Il ponte metallico di Al-Sarafiya si accasciò sul letto del fiume Tigri per una bomba inesplosa. Edifici storici, come la sede dell’Onu, l’Hotel Canal, da un momento all’altro potevano tramutarsi in cumuli di macerie. Una trasformazione che non coinvolgeva solo l’architettura, ma anche le specie viventi: in otto giorni dopo l’inizio dell’occupazione americana, almeno 650 animali nelle gabbie dello zoo di Baghdad, un divertimento discutibile ma a buon mercato per i bambini della città, morirono di fame nelle loro gabbie, alcuni furono uccisi e cucinati per arginare la fame degli uomini. Anche gli uomini cambiarono. Come se fosse esistito un “prima” e un “dopo” l’occupazione, una linea di demarcazione temporale e quasi fisica tra due volti del Paese irriconoscibili.

Su questo argine marcia, tagliente e impietosa, la poesia di Amal Al-Jubuuri nella raccolta “Agar prima dell’occupazione, Agar dopo l’occupazione”. Per ogni poesia, esistono due versioni, un prima e un dopo, poiché tutto, dopo l’aprile del 2003, va ridescritto, guardato diversamente – solo la disperazione di chi sta al centro delle due pagine, a subire i mutamenti politici con impotenza, sembra restare sempre uguale a se stessa. Così la poetessa snocciola i suoi titoli antitetici, come “Baghdad prima dell’occupazione” e “Baghdad dopo l’occupazione”, “Il Tigri prima dell’occupazione” e “Il Tigri dopo l’occupazione”, ma anche “Le ossa prima dell’occupazione” e “Le ossa dopo l’occupazione”, o “Il calcio” prima e dopo, “La morte” e “L’amore” prima e dopo, “La mia vicina” prima e dopo. La poetessa che avevamo già descritto per la sua attenzione mistica ( ), non smentisce la sua vena, seppur investendola di un dolore più acuto e stridente, di una lingua che diventa coltello che non seziona soltanto il tempo ma affonda spietato nella politica e nella storia, accusando sagacemente i responsabili dell’occupazione. Agar, infatti, è un personaggio biblico, e non uno qualsiasi: è la schiava sfruttata e la straniera, protagonista di un episodio emblematico della Genesi. Non potendo avere figli, Sara offrì al marito Isacco la loro schiava Agar, e da quest’unione nacque Ismaele. Anche Sara, però, riuscì poco dopo a partorire il figlio di Abramo Isacco, e sviluppò nei confronti della schiava e di suo figlio una gelosia tale da costringere il marito ad allontanarli dalla loro casa. Abramo scacciò dunque Agar e il piccolo Ismaele con del pane e un otre d’acqua che si rivelarono insufficienti per il viaggio: in preda alla sete nel bel mezzo del deserto, Agar pensò di abbandonare il figlio in un cespuglio e di sedersi poco distante, perché non voleva “veder morire il fanciullo”. Ma il deus ex machina di Dio comparve e la rincuorò della loro salvezza: da Ismaele sarebbe nata la stirpe degli arabi, come da Isacco quella ebraica. Colpisce il personaggio scelto da Al-Juburi per diventare protagonista del prima e del dopo della storia recente dell’Iraq sotto il dominio americano, ma emblematico è anche il significato del nome “Agar” in arabo: “straniera”. E’ la poetessa irachena ad essere straniera e priva di coordinate morali e politiche nella sua scissione temporale.

Su questo argine marcia, tagliente e impietosa, la poesia di Amal Al-Jubuuri nella raccolta “Agar prima dell’occupazione, Agar dopo l’occupazione”. Per ogni poesia, esistono due versioni, un prima e un dopo, poiché tutto, dopo l’aprile del 2003, va ridescritto, guardato diversamente – solo la disperazione di chi sta al centro delle due pagine, a subire i mutamenti politici con impotenza, sembra restare sempre uguale a se stessa. Così la poetessa snocciola i suoi titoli antitetici, come “Baghdad prima dell’occupazione” e “Baghdad dopo l’occupazione”, “Il Tigri prima dell’occupazione” e “Il Tigri dopo l’occupazione”, ma anche “Le ossa prima dell’occupazione” e “Le ossa dopo l’occupazione”, o “Il calcio” prima e dopo, “La morte” e “L’amore” prima e dopo, “La mia vicina” prima e dopo. La poetessa che avevamo già descritto per la sua attenzione mistica ( ), non smentisce la sua vena, seppur investendola di un dolore più acuto e stridente, di una lingua che diventa coltello che non seziona soltanto il tempo ma affonda spietato nella politica e nella storia, accusando sagacemente i responsabili dell’occupazione. Agar, infatti, è un personaggio biblico, e non uno qualsiasi: è la schiava sfruttata e la straniera, protagonista di un episodio emblematico della Genesi. Non potendo avere figli, Sara offrì al marito Isacco la loro schiava Agar, e da quest’unione nacque Ismaele. Anche Sara, però, riuscì poco dopo a partorire il figlio di Abramo Isacco, e sviluppò nei confronti della schiava e di suo figlio una gelosia tale da costringere il marito ad allontanarli dalla loro casa. Abramo scacciò dunque Agar e il piccolo Ismaele con del pane e un otre d’acqua che si rivelarono insufficienti per il viaggio: in preda alla sete nel bel mezzo del deserto, Agar pensò di abbandonare il figlio in un cespuglio e di sedersi poco distante, perché non voleva “veder morire il fanciullo”. Ma il deus ex machina di Dio comparve e la rincuorò della loro salvezza: da Ismaele sarebbe nata la stirpe degli arabi, come da Isacco quella ebraica. Colpisce il personaggio scelto da Al-Juburi per diventare protagonista del prima e del dopo della storia recente dell’Iraq sotto il dominio americano, ma emblematico è anche il significato del nome “Agar” in arabo: “straniera”. E’ la poetessa irachena ad essere straniera e priva di coordinate morali e politiche nella sua scissione temporale.

L’onore prima dell’occupazione

Onora il Leader,

ama il Partito,

maledici l’America, l’assedio.

L’onore dopo l’occupazione

Maledici il dittatore,

abbandona il Partito,

applaudi con i fiori in mano l’America, la difesa

E ancora:

La mia bocca prima dell’occupazione

Cercava di dire no, ma non poteva

Avevo paura.

Invece la mia lingua mi ha condotta a questa maledizione:

proteste che mi hanno messa a tacere.

Poi da me sono filtrate, per diventare eterne.

La mia bocca dopo l’occupazione

Grida no!, senza paura

Invece la mia lingua teme l’arresto

Ho il terrore di smarrire la verità

E guarda – se n’è già andata.

Esiliata con le lingue di Dio.

Usava anche la sua lingua di adozione, l’italiano, il poeta Hasan Atiya Al-Nassar, per testimoniare in versi il dramma del suo Paese, abbandonato nel 1979. Nato nel 1954, Al-Nassar è stato scrittore, giornalista e poeta. Il tema dell’esilio è uno dei nodi naturalmente centrali della sua poetica, ma il suo non è il sogno di un Paese idealizzato: la memoria si scontra con un Iraq irriconoscibile, devastato dalla guerra imposta. Membro della “Lega degli scrittori, giornalisti e artisti democratici iracheni”, della “Camerata dei poeti toscani”, collaboratori della rivista libanese “Al-Menfijon” (“Gli esuli”) e di “Testimonianze” di Ernesto Balducci, Al-Nassar fu instancabile nell’esprimere il suo appassionato impegno politico attraverso la scrittura. Ormai trapiantato in Italia, per lui l’Iraq non smise mai di essere lo spillo amaro conficcato nella carne, l’enigma di una terra senza pace. Nella sua produzione, titoli evocativi, come “Il massacro delle oche selvatiche” e “Roghi sull’acqua babilonese”, fino all’ultima raccolta, redatta in italiano, “Il labirinto”, in cui la vita dell’esule è labirinto senza uscita.

Usava anche la sua lingua di adozione, l’italiano, il poeta Hasan Atiya Al-Nassar, per testimoniare in versi il dramma del suo Paese, abbandonato nel 1979. Nato nel 1954, Al-Nassar è stato scrittore, giornalista e poeta. Il tema dell’esilio è uno dei nodi naturalmente centrali della sua poetica, ma il suo non è il sogno di un Paese idealizzato: la memoria si scontra con un Iraq irriconoscibile, devastato dalla guerra imposta. Membro della “Lega degli scrittori, giornalisti e artisti democratici iracheni”, della “Camerata dei poeti toscani”, collaboratori della rivista libanese “Al-Menfijon” (“Gli esuli”) e di “Testimonianze” di Ernesto Balducci, Al-Nassar fu instancabile nell’esprimere il suo appassionato impegno politico attraverso la scrittura. Ormai trapiantato in Italia, per lui l’Iraq non smise mai di essere lo spillo amaro conficcato nella carne, l’enigma di una terra senza pace. Nella sua produzione, titoli evocativi, come “Il massacro delle oche selvatiche” e “Roghi sull’acqua babilonese”, fino all’ultima raccolta, redatta in italiano, “Il labirinto”, in cui la vita dell’esule è labirinto senza uscita.

Violento eri durante la guerra,

figlio di Adamo, eri rivestito di nebbia

e imbracciavi un mitra.(…)

Perché ci uccidi, figlio di Adamo?

Non torturarci nel tuo regno vasto,

bevi con noi il tuo caffè, il liquido rosso.

Ti diremo, figlio di Adamo:

siamo nati poveri orfani

e poi ci hai mandato nel campo di battaglia.

Non attaccare le nostre teste,

tutte le nostre parole.

I nostri corpi ti somigliano

E ci somigliano.

Avevi sbagliato, figlio di Adamo.

Mio padre mi dice: taglia con il coltello,

prima che il coltello ti tagli. (…)

Scusami, perdonami, perché io vivo una volta,

muoio una volta, chiedo clemenza,

figlio di Adamo.

Io sono io,

tu no.

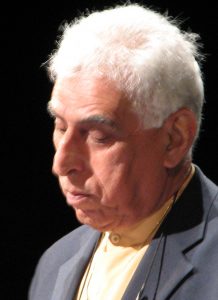

Quando nel 2011 le forze di occupazione della coalizione abbandonarono l’Iraq, lasciarono un Paese distrutto sull’orlo della guerra civile. Nonostante a partire dal 2004 l’amministrazione americana avesse concesso l’elezione di governi iracheni di Unità nazionale (a maggioranza sciita), il loro potere rimase inadeguato. La ricostruzione del Paese promessa dopo la caduta di Saddam da parte degli Stati Uniti fu messa da parte: gli anni dell’occupazione americana furono anni sanguinosi, in cui alla politica coloniale delle forze occupanti rispose l’affacciarsi di numerosi gruppi ribelli, non solo tra le file di Al Qaeda, che rafforzò inesorabilmente il suo potere nella regione, ma anche tra nuove piccole o grandi unità armate della resistenza sunnita o sciita. Gli attentati continuarono a costellare la quotidianità dei civili in Iraq, senza che le forze della coalizione riuscissero a offrire un argine alla violenza. Gli anni americani incubarono i germi di quel terrorismo di stampo religioso che avrebbe negli anni successivi dilaniato il Medio Oriente. Il malcontento della popolazione diede, inoltre, adito all’espansione dell’influenza dell’Iran nel Paese. Le armi di distruzione di massa, infine, che Bush aveva addotto a pretesto per l’invasione del Paese non furono mai rinvenute nel Paese e il capo della commissione d’inchiesta inviata a cercarle dopo aver dichiarato l’esito negativo delle indagini rassegnò le sue dimissioni. Quando il successore di Bush, Barack Obama, richiamò i suoi uomini dal Paese, l’Iraq era molto più povero di quanto non fosse prima della guerra, la violenza continuava a dilagare nelle strade e la disperazione aveva assunto nuovi e più truci volti. Restava acceso un rancore per quanto compiuto dai militari americani e dai loro alleati che il poeta Saadi Yousef espresse con parole dure quanto commoventi.

Nato a Bassora nel 1934, Yousef iniziò a scrivere poesia giovanissimo, ed è stato autore di trenta libri di poesia e altri di prosa, e traduttore in arabo, tra gli altri, di Federico Garcia Lorca, Walt Whitman e Yannis Ritsos. Attivo nella “Lega degli scrittori, dei giornalisti e degli artisti democratici” all’estero e definitosi una volta come “l’ultimo comunista”, in aperta polemica con le posizioni del Partito Comunista Iracheno durante l’occupazione americana, è stato insignito di diversi riconoscimenti di poesia internazionale, anche in Italia. E’ venuto a mancare a 84 anni il 13 giugno del 2021, nella data della redazione finale di quest’articolo, nella città di Londra che l’aveva accolto dopo l’esilio al quale era stato costretto negli anni ‘70 come tanti suoi colleghi “poeti migratori”. Queste sue parole, nella poesia “America, America”, sono un documento di rara sensibilità intellettuale e dell’esasperazione della popolazione irachena sotto l’assedio degli stranieri e delle bombe, e sono il nostro modo, in questa giornata, per ricordarlo.

Nato a Bassora nel 1934, Yousef iniziò a scrivere poesia giovanissimo, ed è stato autore di trenta libri di poesia e altri di prosa, e traduttore in arabo, tra gli altri, di Federico Garcia Lorca, Walt Whitman e Yannis Ritsos. Attivo nella “Lega degli scrittori, dei giornalisti e degli artisti democratici” all’estero e definitosi una volta come “l’ultimo comunista”, in aperta polemica con le posizioni del Partito Comunista Iracheno durante l’occupazione americana, è stato insignito di diversi riconoscimenti di poesia internazionale, anche in Italia. E’ venuto a mancare a 84 anni il 13 giugno del 2021, nella data della redazione finale di quest’articolo, nella città di Londra che l’aveva accolto dopo l’esilio al quale era stato costretto negli anni ‘70 come tanti suoi colleghi “poeti migratori”. Queste sue parole, nella poesia “America, America”, sono un documento di rara sensibilità intellettuale e dell’esasperazione della popolazione irachena sotto l’assedio degli stranieri e delle bombe, e sono il nostro modo, in questa giornata, per ricordarlo.

Dio salvi l’America

La mia casa dolce casa! (…)

Sulla faccia della terra, i generali conoscono solo due dimensioni:

tutto ciò che si erge è un forte

tutto ciò che si estende è un campo di battaglia. (…)

Il ragazzo iracheno che ne conquistò la prima pagina (di Liberation, ndr)

sedeva carbonizzato dietro al volante

sull’autostrada Kuwait-Safwan

mentre le telecamere

(il bottino della sconfitta e loro identità)

erano al sicuro nel camion come in una vetrina

su rue Rivoli.

La bomba a neutroni è altamente intelligente,

riesce a distinguere fra

un “Io” e una “Identità”.

Dio salvi l’America

La mia casa dolce casa! (…)

Anche a me piacciono i jeans e il jazz e Treasure Island

e il pappagallo di Long John Silver e le terrazze di New Orleans

Amo Mark Twain e i battelli a vapore sul Mississippi e i cani di Abraham Lincoln

Amo i campi di grano e di granturco e l’odore del tabacco della Virginia.

Ma non sono americano. Tanto basta perché il pilota del Phantom mi riporti all’Età della Pietra!

Non ho bisogno del petrolio, né della stessa America, né dell’elefante, né dell’asino.

Lasciami pilota, lasciami la mia casa con il tetto di foglie di palma e il suo ponte di legno.

Non ho bisogno del tuo Golden Gate né dei tuoi grattacieli.

Ho bisogno del villaggio non di New York.

Perché sei venuto da me dal tuo deserto del Nevada, soldato armato fino ai denti?

Perché hai percorso tutta la strada fino alla lontana Basra dove i pesci nuotavano fino alla porta di casa.

Non alleviamo maiali qui. Ho solo questi bufali che masticano pigramente gigli d’acqua. (…)

Lasciami alla mia sventura.

Non ho bisogno del tuo giorno del giudizio.

Dio salvi l’America

Mia casa dolce casa!

America

scambiamo i tuoi doni.

Prenditi le tue sigarette di contrabbando

e dacci patate

Prenditi le pistole dorate di James Bond

e dacci le risatine di Marylin Monroe.

Prenditi la siringa di eroina sotto l’albero

e dacci vaccini.

Prenditi i tuoi progetti di penitenziari modello

e dacci case e villaggi.

Prenditi i libri dei tuoi missionari

e dacci carta per poesie che ti diffamino.

Prenditi quello che non hai

e dacci quello che abbiamo.

Prenditi le strisce della tua bandiera

e dacci le stelle.

Prenditi la barba del Mujahidin afgano

e dacci la barba di Walt Whitman piena di farfalle.

Prenditi Saddam Hussein

e dacci Abraham Lincoln

o non darci nessuno. (…)

Dio salvi l’America

Mia casa dolce casa!

Non siamo ostaggi, America

e i tuoi soldati non sono i soldati di Dio…

Noi siamo i poveri, la nostra è terra di Dei annegati (…)

Noi siamo gli annegati

Lascia venire l’acqua.

*Valeria Cagnazzo (Galatina, 1993) è medico in formazione specialistica in Pediatria a Bologna. Come medico volontario è stata in Grecia, Libano ed Etiopia. Ha scritto di Palestina su agenzie online, tra cui Nena News Agency. Sue poesie sono comparse nella plaquette “Quando un letto si svuota in questa stanza” per il progetto “Le parole necessarie”, nella rivista “Poesia” (Crocetti editore) e su alcune riviste online. Ha collaborato con il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna. Per la sezione inediti, nel 2018 ha vinto il premio di poesia “Elena Violani Landi” dell’Università di Bologna e il premio “Le stanze del Tempo” della Fondazione Claudi, mediante il quale nel 2019 ha pubblicato la sua prima silloge poetica, “Inondazioni” (Capire Editore). Nel 2020, il libro è stato selezionato nella triade finalista del premio “Pordenone legge – I poeti di vent’anni”.

Bibliografia e sitografia:

– “Breve storia dell’Iraq”…

– “The poet of Baghdad”, 2010 www.aljazeera.com

– “Il lettore di Baghdad. Racconti e novelle” Jabbar Yassin Hussin, Poiesis edizioni, 2009

– “Agar prima dell’occupazione / Agar dopo l’occupazione” Amal Al-Juburi, traduzione e cura di Mariangela Masullo, edizioni Eum Università di Macerata, 2020

– blog Bibbia d’asfalto – Poesia urbana e autostradale www.poesiaurbana.altervista.org

– “Il labirinto” Hasan Atiya Al-Nassar, edizioni Ensemble, 2018

Le traduzioni dei testi qui presenti dal francese o dall’inglese sono a cura dell’autrice