di Franco Ferioli*

Pagine Esteri – 13 maggio 2021 – In Etiopia, la data italiana del 25 aprile 1945 – Giornata di Festa Nazionale per la democrazia, la libertà e l’indipendenza contro il fascismo, la dittatura e la guerra, ha un sinonimo nel 5 maggio 1941 e un contrario nel 19 febbraio 1937.

Ciò che emerge dalla corrispondenza tra le giornate di Festa per la Liberazione Nazionale sia della Repubblica Italiana che della Repubblica Federale Democratica d’Etiopia e dalla discordante Giornata di Lutto Nazionale in memoria delle vittime dei massacri compiuti dal colonialismo italiano, è che i cittadini della Repubblica Italiana non hanno ancora fatto i conti con il proprio passato coloniale.

La nascita, l’affermazione, la sconfitta e le conseguenze politico-sociali imposte dal regime dittatoriale fascista continuano ad essere ricordate solo a metà, con il risultato che le dominazioni in Libia, Etiopia, Eritrea e Somalia non sono mai entrate nel dibattito pubblico nazionale e il popolo italiano è rimasto l’unico a non fare i conti con il proprio passato coloniale, razzista e militarista.

Sarebbe come dire che il colonialismo italiano non si è mai seduto sul lettino dello psicanalista, autoconsiderandosi malato immaginario, o che si è sempre comportato da alunno indisciplinato assente a ogni lezione di storia.

Un’accettazione più ampia nella nostra coscienza di un passato scomodo da digerire come invasori, colonizzatori e imperialisti, oltre che di fascisti, forse ci darebbe la volontà di guardare al presente e al futuro del nostro paese con occhi diversi e ci consentirebbe di comprendere che l’oppressione è un meccanismo perverso, biunivoco e onnivoro che non finisce quando la vittima se la scuote di dosso, ma quando la ripudia anche il carnefice.

Dopo settantasei anni dalla fine della seconda guerra mondiale i cittadini della Repubblica Italiana no: non hanno ancora fatto i conti con gli aspetti più torbidi del proprio passato coloniale e non intendono farlo nemmeno ora che il resto dell’Occidente sta interrogandosi sull’origine dei fatti che hanno scatenato le proteste oltreoceano del movimento Black Lives Matter e nemmeno ora che il Mar Mediterraneo si è trasformato in una marea di morte per migliaia di esuli e profughi civili.

Tutti sembriamo esserci dimenticati che per 75 anni, dal 1885 al 1960, il nostro Paese ha dominato militarmente gli abitanti di quattro Stati africani: Eritrea, Somalia, Libia, Etiopia oltre che Albania, Dodecaneso, Seseno e Anatolia.

Quella stagione, iniziata 115 anni fa, non essendo mai entrata davvero nella nostra conoscenza e nella nostra coscienza, è come se non fosse mai finita, lasciando penetrare sempre più in profondità in noi, le radici del razzismo.

Il 23 ottobre 2006 un piccolo gruppo di deputati ha presentato alla camera una proposta di legge, non approvata, per istituire un “Giorno della memoria in ricordo delle vittime africane durante l’occupazione coloniale italiana”, in riferimento alle centinaia di migliaia di vittime della dominazione.

Nel luglio del 2019 il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Movimento Cinque Stelle, Manlio Di Stefano, ha scritto che “(…) non abbiamo scheletri nell’armadio, non abbiamo una tradizione coloniale, non abbiamo sganciato bombe su nessuno e non abbiamo messo il cappio al collo di nessuna economia. Siamo l’Italia e siamo italiani, un popolo abituato a farsi rispettare per la qualità delle nostre merci e delle nostre azioni”.

Forse nega che l’Italia sia stato un Paese coloniale perché non ha subìto un processo di Norimberga nonostante sia stato accusato dall’ONU di aver commesso crimini di guerra su popolazioni civili.

Forse perché non ha letto le opere di Jean Paul Sarte o di Frantz Fanon.

Forse perché il suo movimento e gli altri partiti politici italiani non hanno mai avuto come oppositori e antagonisti un Nelson Mandela o un Gandhi o non sono stati in grado di comprendere la statura morale di un Haile Selassie o la dignità di un Omar el Mukhtar.

Il primo a chiarire perfettamente come l’Italia non abbia mai fatto i conti fino in fondo con il colonialismo e il razzismo della sua storia recente è stato Angelo del Boca, cioè colui che in maniera sistematica ha condotto un’indagine dalla quale sono emersi i due poli entro cui circoscrivere la complessità della problematica: da un lato la mancata assunzione di responsabilità e la non ammissione di colpevolezza; dall’altro l’affermazione di un concetto di razzismo innocuo.

Marie-France Courriol in Più turista che fascista. Mémoire coloniale et figure du soldat dans le cinéma italien contemporain (Martine Bovo Romoeuf/ Franco Manai), sostiene che la persistenza e il radicamento, a tutti i livelli della società italiana, del mito degli italiani brava gente, colonizzatori sì, ma non cattivi, vittime loro stessi più che aguzzini e carnefici, trova una patente dimostrazione in due film di successo, che a distanza di anni sono stati comunque tra i pochi – oltre a Tempo di Uccidere di Giuliano Montaldo (1989) tratto dall’omonimo romanzo di Ennio Flaiano, premio Strega nel 1947 – ad affrontare il tema del passato coloniale italiano: Mediterraneo, (1992), di Gabriele Salvatores e Le rose del deserto (2006) di Mario Monicelli.

In realtà esiste un film che parla del colonialismo italiano, ma non è stato prodotto nel nostro Paese: si tratta de Il leone del deserto (1981) che racconta la storia di Omar al-Mukhtār il guerrigliero libico che guidò la resistenza anticoloniale contro gli italiani negli anni Venti ed è considerato in Libia, nel Magreb e in gran parte del mondo arabo un partigiano ed un eroe nazionale.

In Italia il cult-movie libico/statunitense è stato censurato per decenni grazie anche al giudizio dell’on. Giulio Andreotti in quanto “lesivo dell’onore dell’esercito italiano” e solo nel 2009 è stato trasmesso dall’emittente satellitare Sky in occasione della prima visita ufficiale del leader libico Muammar Gheddafi in Italia, che si presentò all’aeroporto di Ciampino accompagnato dall’anziano figlio di al Mukhtar con appuntata al petto la fotografia storica che ne ritraeva l’arresto pochi giorni prima di essere condannato a morte e impiccato dopo un processo sommario.

“La foto di Al Muktar è come la croce che alcuni di voi portano: il simbolo di una tragedia”. Così Gheddafi rispose ai giornalisti che lo interpellavano in merito alla foto ed è forse per questi motivi che qualcuno ricorda che tra il 1929 e il 1930 il Maresciallo Pietro Badoglio e il generale Rodolfo Graziani ebbero l’incarico da Benito Mussolini di “pacificare” le due zone della colonia ancora non dominate: il Fezzan e la Cirenaica.

Tradotto: i due militari ebbero il via libera per sterminare brutalmente la resistenza armata libica spopolando intere regioni.

Come riporta Del Boca, per togliere sostegno alla ribellione anti italiana, centomila abitanti che abitavano nelle oasi dell’altopiano di Gebel el-Achdar furono deportati in massa dalla Cirenaica in tredici campi di concentramento allestiti nella zona sabbiosa e inospitale della Sirtica. In gran parte erano donne, anziani e bambini.

Le brutali esecuzioni sommarie per chi si attardava lungo il tragitto forzato di mille chilometri, la mancanza di cibo e di acqua, ne portò alla morte la metà e le vittime civili furono cinquantamila.

Sulla realtà coloniale italiana esiste anche un film poi mai realizzato, in seguito alla censura, denuncia, condanna e arresto dei suoi sceneggiatori.

Nel febbraio 1953 il numero 04 della rivista Cinema Nuovo, diretta da Guido Aristarco, pubblicò una proposta di film del critico cinematografico Renzo Renzi sulla guerra in Grecia, alla quale prese parte.

Saccheggi, fucilazioni, ma soprattutto vita nei bordelli e conquiste di donne costrette a cedere per fame, ecco, per l’autore, la visione più vera di un conflitto assurdo, non sentito, condotto con passaggi da operetta, nel quale alcuni soldati, mal guidati, diedero sfogo al tipico istinto maschile italiano: il gallismo, che portò ad indicare le nostre truppe come l’Armata s’agapò che in greco significa Armata ti amo.

Una sceneggiatura pacifista e spronante all’autocritica che aprì un dibattito intellettuale su come trasferire sugli schermi la guerra, fuori dalla retorica, ma che sette mesi dopo provocò arresti per vilipendio alle Forze Armate e la traduzione degli inquisiti al Carcere Militare della Fortezza di Peschiera. Renzi, già sottotenente, e Aristarco, già sergente, entrambi in congedo non definitivo, appartenevano giuridicamente alle Forze Armate e pertanto potevano essere processati dalla giurisdizione militare per un reato previsto non solo dal codice penale ma anche da quello marziale. Dopo un mese di detenzione, la Corte inflisse a Renzi una pena di 7 mesi e 3 giorni di carcere, ad Aristarco di 6 mesi.

Trentanove anni dopo, nel 1992, Mediterraneo di Gabriele Salvatores, vinse il Premio Oscar quale miglior film straniero, ispirandosi alla sceneggiatura dell’Armata s’agapò di Renzo Renzi.

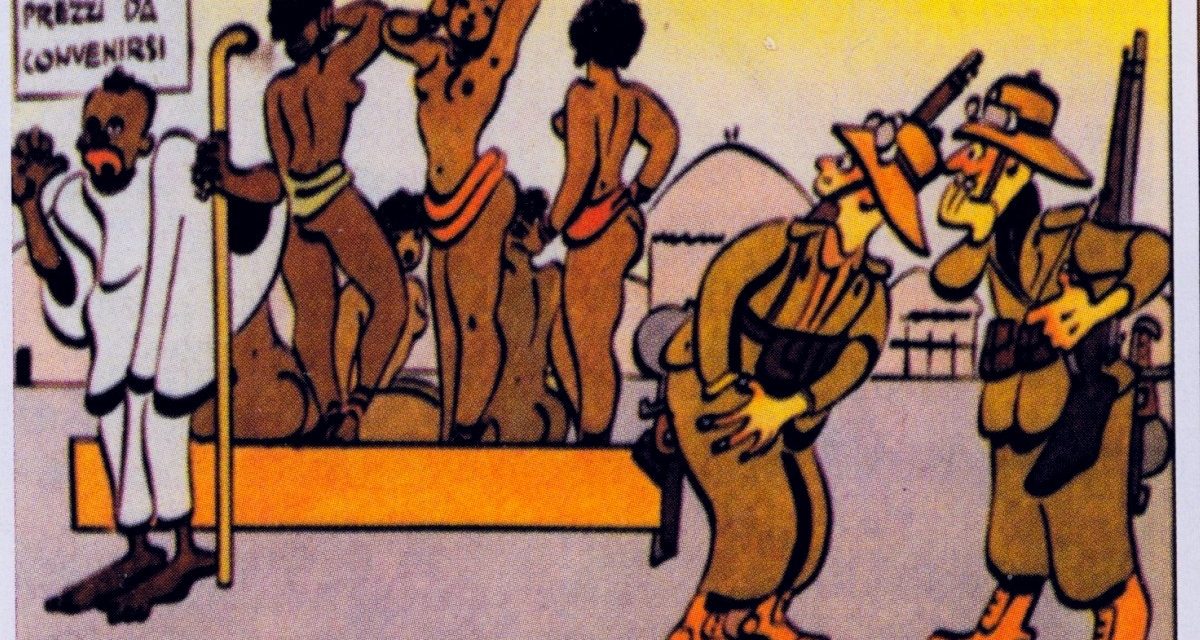

Da allora non sono pochi gli italiani che ricordano l’avventura della Campagna di Grecia, ma molti di meno sono quelli che hanno idea di cosa fecero gli italiani in Africa Orientale dopo la conquista del 1936 in termini di “emergenza erotica”, così definita dal momento che arrivarono decine di migliaia di uomini italiani, soli o liberi dalle spose o compagne rimaste in Italia, che occuparono stabilmente i bordelli locali, frequentando le prostitute indigene e rendendo il fenomeno di una gravità tale da essere considerati inappropriati per un regime che intendeva creare una società coloniale “razzialmente pura”.

Non a caso, l’inno dei coloni italiani dell’epoca diventò Faccetta Nera, una canzone che rappresenta la sessualizzazione dell’impresa coloniale. “Allo sguardo europeo la donna colonizzata appariva come poco più che un animale e una donna dai costumi facili disponibile e sottomessa, molto diversa dalla donna europea”, spiega Emanuele Ertola nel libro In terra d’Africa. Gli italiani che colonizzarono l’impero (Laterza), “(…) ma a un certo punto, dopo il 1935 il regime iniziò a guardare con sospetto Faccetta Nera perché considerava inaccettabile l’aumento considerevole dei figli italo-africani che a lungo andare avrebbero alterato l’ordine sociale e razziale che richiedeva netta separazione tra dominatori e dominati”. Ecco quindi che il regime fece circolare una nuova versione della canzone, con la stessa metrica e musica, ma parole diverse.

Il titolo era “Faccetta bianca” e il testo leggermente modificato faceva: “Non voglio più cantar faccetta nera / non voglio più sentir bella abissina / perché la donna nostra è più carina / e piena d’ogni pregio e qualità”. E proseguiva con versi quali: “Faccetta nera per carità! / solo la bianca è la regina di beltà”.

La canzone fu pubblicata la prima volta su un opuscolo per operai italiani in partenza per l’Africa Orientale Italiana, a cura della confederazione fascista dei lavoratori dell’industria, intitolato “Orgoglio di popolo nel clima dell’Impero”, in cui si catechizzavano gli operai sui danni degli “incroci umani” sia a livello sociale che biologico, per poi arrivare al punto: “le donne bisogna lasciarle stare”. Come? “Innanzi tutto, soffocare gli istinti bruti […] ascoltando la voce gagliarda della propria anima italiana, lasciandone libero il senso di superiorità e di orgoglio che duemila anni di storia e i fatti recentissimi alimentano”. L’opuscolo cercava di fare ipocritamente appello al rispetto della moralità e della dignità delle donne nere, spaventando i bianchi con lo spauracchio delle malattie veneree.

*Volontario, consulente, cooperante internazionale, Franco Ferioli Mirandola ha partecipato a progetti promossi da agenzie umanitarie, ministeri e organizzazioni non governative, approfondendo come autore, regista e reporter indipendente, tematiche di sviluppo equo e sostenibile, tutela e salvaguardia ambientale, superamento di conflitti ed emergenze umanitarie, diritti all’autodeterminazione dei popoli e diritti dei popoli indigeni, tutela e diritti dei minori, delle donne, delle minoranze più vulnerabili, condizione dei popoli esuli e delle comunità di profughi e rifugiati.

In qualità di scrittore è di recente pubblicazione Palestine Bad Art: Massima destinazione del Writing, Franco Ferioli (ed. La Carmelina 2020) e la cura della rubrica “Controinformazione” di Ferraraitalia, quotidiano on line”.